Iggy Pop : The Bowie Years

En 1976, alors que sa carrière fait eau de toutes parts après l’échec commercial de Raw Power, la séparation des Stooges et son addiction à l’héroïne, Iggy Pop est pris sous son aile par David Bowie qui l’amène à Paris et Berlin enregistrer un nouvel album. Pendant que les punks pillent son répertoire et plagient ses performances scéniques, Iggy invente le post-punk sous l’influence de Bowie. A sa sortie en 1977, The Idiot prend les fans des Stooges à rebousse-poil : c’est quoi ce son robotique ? Ces chansons qui s’étirent salement ? Ce look de Noureev rhabillé par Kraftwerk ? L’année suivante Lust For Life enfonce le clou : Iggy a viré növö, selon l’expression inventée par Yves Adrien. Heureusement, les concerts continuent d’être le sabbat punk originel. Même quand Bowie se cache derrière les claviers, Iggy déchire. L’album live TV Eye, au son brut de décoffrage, réconcilie tout le monde. On a remisé les boites à rythmes et les chansons des Stooges sont mises en avant. La querelle des anciens et des növös est noyée sous un déluge de décibels. Sacré « parrain du punk », Iggy a réussi la relance de sa carrière. Aujourd’hui, The Idiot et Lust for Life sont considérés comme ses deux chefs d’oeuvre solo. Et Universal en profite pour sortir un copieux coffret de 7 CDs intitulé The Bowie Years. On y trouve les 3 albums précités, honnêtement remastérisés, 1 Cd de versions alternatives plus ou moins intéressantes des chansons de The Idiot et Lust for Life et 3 CDs des concerts de la tournée (Londres, Cleveland, Chicago) qui constituent, évidemment, la cerise sur le gâteau pour les fans. Hélas, le son n’est pas meilleur que celui de TV Eye (même plutôt pire) et les setlists se répètent à l’identique d’un CD à l’autre (« Raw Power » en intro, « China Girl » en clôture), sans que les versions diffèrent vraiment. Mais le package est joli. A vous de voir si cela justifie d’y investir 72 euros.

Brooklyn Affairs

Le Pitch

New York dans les années 1950. Lionel Essrog (Edward Norton), détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna (Bruce Willis). Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York… Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, jusqu’aux quartiers chics de Manhattan, Lionel devra affronter l’homme le plus redoutable de la ville pour sauver l’honneur de son ami disparu. Et peut-être aussi la femme qui lui assurera son salut…

Ce qu’on en pense

Déjà, un détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, ça intrigue ! Si, en plus, c’est Edward Norton qui l’incarne… Seul capable de voler la vedette à Brad Pitt (Fight Club), Norton a mis sa carrière d’acteur en stand-by pour réaliser ce film qui lui tenait vraiment à coeur. Sur un scénario inspiré du roman de Jonathan Lethem (Motherless Brooklyn), au son d’une BO qui mixe Miles Davis et Radiohead, dans une reconstitution du New York des années 50 aux petits oignons et avec un casting en or (Edward Norton, Willem Dafoe, Bruce Willis , Alec Baldwin), Brooklyn Affairs résonne comme un Chinatown New-Yorkais. Les amateurs de polars à l’ancienne ne doivent surtout pas le manquer.

David Bowie : LiveAndWell

Même mort depuis 4 ans, David Bowie n’en finit pas de nous enchanter. Après la sortie d’un album de reprises acoustiques de quelques unes de ses chansons pendant le confinement (ChangesNowBowie) et en attendant la sortie imminente d’un trio d’albums en public, le Thin White Duke lâche sur les plateformes de streaming un live inédit de 12 titres enregistrés lors du Earthling Tour 1997. Auparavant réservé aux abonnés de BowieNet, l’album intitulé LiveAndWell s’enrichit dans sa version streamée de deux titres bonus: “Pallas Athena”, et “V-2 Schneider”, provenant d’un concert au Paradiso d’Amsterdam, donné le 10 juin 1997. Le groupe est celui de la tournée Earthling ( Zachary Alford à la batterie, Gail Ann Dorsey à la basse, au chant et aux claviers, Reeves Gabrels aux guitares, aux synthétiseurs et au chant, et Mike Garson au piano, aux claviers et aux synthétiseurs) et le répertoire mélange les titres de 1-Outside et d’Earthling. Les concerts de cette période ont laissé un souvenir marquant à ceux qui, comme nous, ont eu la chance d’y assister. Bowie y laissait éclater sa passion pour l’art contemporain, le theâtre No, la musique industrielle et la drum and bass qui accompagneront jusqu’à la fin ses créations. Aucun live officiel n’ayant été publié à l’époque, ce LiveAndWell est un vrai cadeau pour les fans.

Parcels: Live Vol 1

Par Ph.D

Imaginez cinq australiens qui n’auraient écouté que l’album de Daft Punk Random Access Memories durant leur enfance. Au moment d’enregistrer leur premier album éponyme en 2017, après quelques singles totalement inspirés par leur groupe fétiche (« Myenemy », « Older », « Gamesofluck » et surtout « Overnight » produit par les Daft), le groupe de Jules Crommelin tenta de prendre un peu de distance, en lorgnant plus du côté de Metronomy ou de Phoenix. Bon disque mais succès mitigé. D’où, sans doute, l’idée d’un retour aux bases disco funk de RAM, avec ce live in studio dans lequel les Parcels revisitent leur répertoire sans renier cette fois leur influence majeure. Divine surprise : ce Live Vol 1 copieux (18 titres) est la meilleure chose qui soit arrivée au printemps 2020 : léger et dansant comme une bulle de savon s’envolant sur la promenade des Anglais, c’est déjà notre disque de l’été. Vivement le volume 2 !

Other Lives: For Their Love

Originaires de Stillwater (la patrie de Garth Brooks) dans l’Oklahoma, les Other Lives se sont créés, en deux albums, une base de fans passionnés qui voient en eux le parfait croisement de The National et de Neil Young. Leur folk hantée et orchestrale trouve son plus bel exutoire dans ce troisième album aux compositions plus carrées, qui devrait leur permettre d’étendre leur audience au-delà du premier cercle de fans. Les chansons de Jesse Tabish sont magnifiées par des arrangements mirifiques qui mèlent guitares piano, cordes et choeurs célestes pour toucher au sublime. For Their Love est un de ces albums dont on sait d’emblée qu’on mettra des années pour en faire le tour, sans jamais en épuiser les charmes. Si vous ne nous croyez pas, écoutez seulement « Lost Day » : vous n’aurez pas perdu votre journée.

Stones: Living in a Ghost Town

Par Philippe DUPUY

Décidément, ce coronavirus (aka #Covid-19) a des effets inattendus. Après Bob Dylan, qui n’avait plus enregistré de chanson originale depuis 12 ans, c’est au tour des Rolling Stones de sortir du bois, 8 ans après leurs derniers efforts (les dispensables « Doom and Gloom » et « One More Shot » sur la compilation GRRR! ). Une semaine après leur live confiné de One World Together At Home (une chouette version acoustique de « You Can’t Always Get What You Want« ), le groupe a publié « Living in a Ghost Town« , une chanson au titre prémonitoire puisqu’écrit avant le confinement. Dans les vidéos postées sur les réseaux sociaux pour annoncer la mise en ligne, Mick Jagger et Keith Richards ont expliqué que la chanson avait été enregistrée il y a plusieurs mois à Los Angeles et produite par Don Was. Mick a récemment modifié les paroles pour les faire coller à la situation actuelle, avec notamment l’inclusion du mot « lockdown » (confinement) répété à plusieurs reprises. Le clip publié sur Youtube (voir ci dessous) compile avec facilité des images de capitales désertées pendant que Mick chante : « Life was so beautiful /Then we all got locked down » (« La vie était si belle/Et puis on a tous été confinés« ). De simple blues sur la solitude urbaine (« I’m a ghost living in a ghost town« ), la chanson est ainsi devenue un commentaire sur la pandémie de Covid-19 avec, en exergue, cette prière: « Please let this be over/ Not stuck in a world without end » (« Faites que ça se termine et qu’on ne soit pas coincés dans un mode sans fin« ). Côté musique, on est sur un mid tempo entre rythm’n’blues et reggae dub, avec guitares discrètes et solo d’harmonica. Cela sonne plus comme du Mick Jagger solo que comme un vrai morceau du groupe, mais c’est largement ce que les Stones ont sorti de meilleur depuis des lustres. Avec sa mélodie accrocheuse, « Living in a Ghost Town » s’inscrit dans la tradition des chansons « d’actualité » du groupe, ouverte avec « Street Fighting Man » (sur les émeutes de 1968 dans le monde) et poursuivie avec « Sweet Black Angel » (sur l’arrestation de l’activiste Angela Davis) « Highwire » (sur la guerre de golfe), « Sweet Neo Con » (sur la guerre d’Irak) et « England Lost » de Jagger en solo sur le Brexit. En attendant la toujours hypothétique sortie d’un nouvel album, les Stones font savoir qu’ils sont toujours en prise avec leur époque.

David Bowie : ChangesNowBowie

Le 8 janvier 1997, pour fêter ses 50 ans, David Bowie enregistrait pour la BBC un set acoustique de plusieurs chansons. Accompagné de Reeves Gabrels , Mark Plati et de quelques choristes, Bowie revisitait son répertoire en « unplugged », selon la formule à la mode de l’époque. L’album ChangesNowBowie, qui parait quatre ans après sa mort, s’ouvre d’ailleurs par une version de « The Man Who Sold The World » popularisée par l’Unplugged in New York de Nirvana paru en 1994. Mais plus qu’un simple set live acoustique ChangesNowBowie propose des chansons réarrangées, mixées et produites comme pour un album plutôt qu’ un show case. Ce qui fait tout l’intérêt de ce nouveau disque posthume du Thin White Duke. Certains titres sont d’ailleurs plutôt électriques qu’acoustiques, comme le « White Light White Heat » de Lou Reed, sur lequel Reeves Gabrels tord un solo particulièrement énervé. On aime aussi beaucoup la version d’ « Aladdin Sane« , plus dépouillée que celle de l’album éponyme. Encore un album qu’on ira chercher en vinyle chez le disquaire, à la fin du confinement: 9 titres c’est la bonne longueur pour deux faces de 33 T. D’ici là on peut déjà l’écouter sur les plateformes de streaming.

The Strokes

Premier album des Strokes depuis un bail (et dernier avant longtemps si on en juge par le peu d’entrain que les membres du groupe mettent à se réunir), The New Abnormal devrait réjouir les fans des rockers New Yorkais. La pochette (un Basquiat, rien que ça) est magnifique et justifiera qu’on coure l’acheter en vinyle chez son disquaire après le confinement. Le contenu n’est pas mal non plus. Court comme habitude (45 minutes) mais dense. Les 9 chansons sonnent un peu comme des chutes du premier album (This is it), remises au goût du jour avec l’ajout de quelques synthés. Sauf une (« Bad Décisions« ) qui ressemble à une cover détournée de « Dancing With Myself » (Gen X). Voix filtrée au mégaphone, phrasé nonchalant, guitares sautillantes, solis sur trois notes et refrain accrocheurs : ce disque va nous faire le printemps et peut-être même l’été. Si les Strokes n’en font plus d’autre, on pourra dire que c’était leur chant du cygne. Une belle sortie. Jusqu’au titre (« Le nouvel anormal« ), parfaitement en adéquation avec la situation.

Murat : Baby Love

Auvergnat, coeur fidèle. Et inspiration toujours au top ! Un peu plus d’un an après le splendide Il Francese dans lequel il se fantasmait en maréchal d’Empire gouverneur de Naples, Jean-Louis Murat revient avec un nouvel album enjoué et (presque) dansant, intitulé (en hommage aux Rubettes? ) Baby Love. Avec son désormais compagnon d’écriture Denis Clavaizolle, l’arverne bougon nous a cette fois concocté des chansons groove, soi-disant inspirées par Earth Wind & Fire (?!) avec des textes poétiques toujours un peu abscons (« Si j’ai bien deux ou trois Jean en moi/J’ai une armée de Louis/Deux ou trois cafards… ») et un titre dédié à feu Tony Joe White, en guise de conseil avisé aux jeunes générations : « Comme disait Tony Joe/Dans sa beautiful car/P’tit gars fais gaffe/À celle qui n’aime plus la guitare »…

Interview : Costa-Gavras

À 86 ans, Costa-Gavras signe un de ses meilleurs films avec Adults in the Room , qui traite de la crise grecque et de sa gestion par la commission européenne à travers la figure de Yanis Varoufakis, le ministre des finances Grec, qui a mené les négociations avec les instances européennes sur la restructuration de la dette de son pays. A l’occasion de sa sortie en dvd, voici l’interview que nous avait accordé le réalisateur lors de sa venue à Nice pour l’avant première…

On se doutait bien que la crise grecque ne vous laisserait pas indifférent. Mais pourquoi l’avoir abordée à travers la figure de Yanis Varoufakis ?

Je me suis effectivement intéressé à la crise depuis ses débuts en 2009-2010 et j’ai commencé à amasser de la documentation en vue d’en parler dans un film. Mais je ne trouvais pas d’angle d’attaque. Jusqu’à ce que je commence à m’intéresser au personnage de Varoufakis qui a été le seul à démissionner du gouvernement après le référendum. Je l’ai rencontré et il m’a tout raconté des négociations qu’il avait menées avec la commission européenne. Mieux : il m’a fait écouter les enregistrements qu’il avait faits de leurs discussions car il n’y avait pas de compte rendu de ces réunions et les déclarations des uns et des autres à la presse étaient souvent contradictoires. C’était passionnant. Il avait commencé à écrire son livre et il m’a envoyé les nouveaux chapitres au fur et à mesure. J’ai tout de suite vu que c’était par lui que je devais raconter cette tragédie, car il s’agit d’une tragédie

Pourtant, c’est plus un film sur l’Europe que sur la crise grecque…

Par pudeur, j’ai choisi de ne montrer les conséquences de la crise qu’à travers les images d’actualité et celles des manifestations. Les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, sont responsables de la situation, mais l’Europe l’est aussi puisqu’elle a continué à faire crédit à la Grèce en sachant très bien qu’elle ne pourrait jamais rembourser. La difficulté c’était de montrer tout cela sans noyer le spectateur sous des tonnes de chiffres et de graphiques.M’attacher à la personnalité de Varoufakis m’y a bien aidé. Surtout avec un acteur de la classe de Christos Loulis pour l’incarner.J’avais l’impression de filmer le vrai Varoufakis.

D’ailleurs, tous les acteurs sont formidables…

Le fait de tourner dans la langue de chaque pays représenté a obligé à trouver des acteurs peu connus mais de grand talent.La plupart viennent du théâtre. Évidemment ça a rendu le financement plus compliqué que si on avait pris des stars mais c’était une exigence pour la crédibilité du film.

Le constat que vous tirez de tout cela est assez pessimiste. Comme si quels que soient les gouvernements ou les hommes rien ne pouvait changer réellement le cours des choses…

C’est vrai que Tsípras a fait trop de promesses pour se faire élire.Il était évident qu’il ne pourrait pas les tenir. Mais le peuple est aussi responsable d’avoir fait semblant d’y croire. Comme le dit le titre, inspiré d’une sortie de Christine Lagarde pendant les réunions : il faudrait un peu plus d’adultes dans la pièce !

Christine Lagarde est d’ailleurs la seule interlocutrice de Varoufakis à trouver un peu grâce à vos yeux…

Oui, c’est une femme, elle dirigeait le FMI et elle avait une vision un peu différente des autres.Elle a été la première à reconnaître que ce que l’on infligeait au peuple Grec n’était pas supportable.On peut espérer que ses nouvelles fonctions à la Banque centrale européenne aideront à résoudre la crise…

Car la crise n’est pas terminée ?

Oh non ! Si on continue sur la voie qui a été prise, le peuple Grec en a encore pour 15 ans à souffrir. Songez que 500000 personnes ont déjà quitté le pays : des cadres et des jeunes diplômés pour la plupart.C’est une perte de richesse considérable…

Cet exode fait-il écho à celui que vous avez connu dans votre propre jeunesse ?

Bien sûr. Sauf qu’à mon époque, c’étaient les pauvres sans qualification qui quittaient le pays, pas les cadres, ni les diplômés.

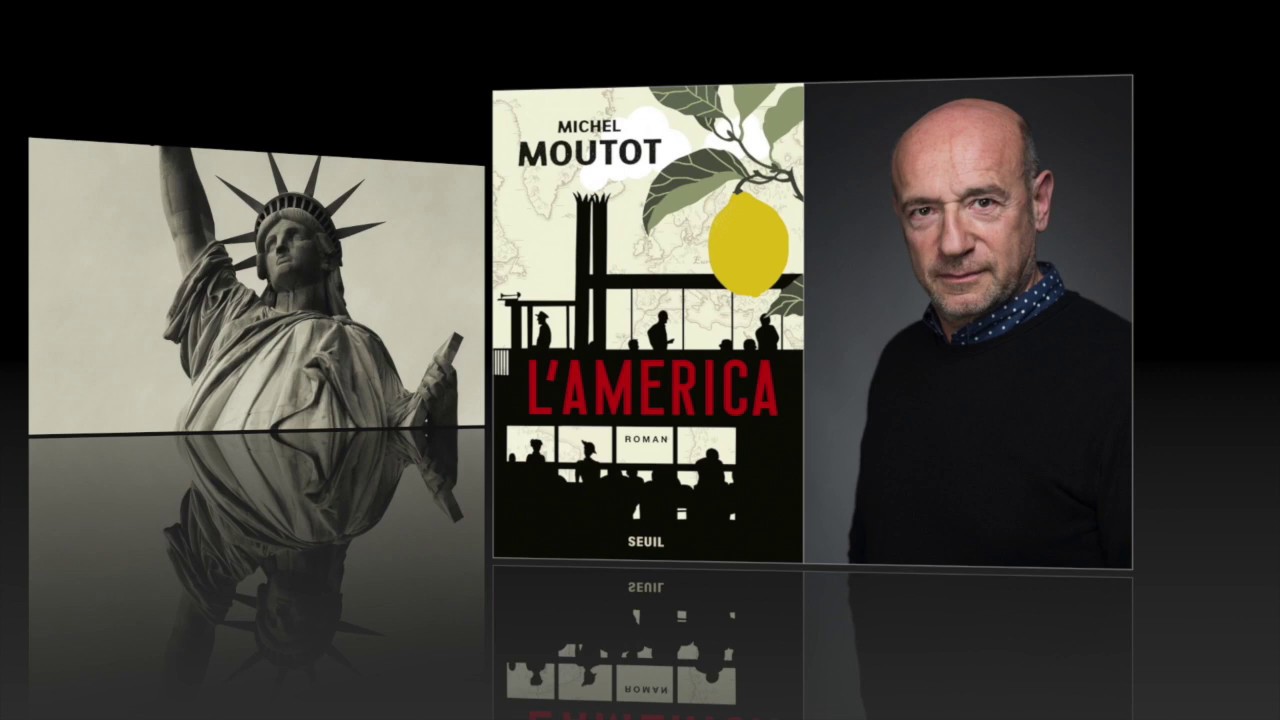

Michel Moutot: L’America

L’auteur de ce roman palpitant, Michel Moutot, est reporter à l’Agence France Presse, lauréat du prix Albert Londres en 1999 et correspondant à New York en 2001, au moment des attentats du 11 septembre. L’Amérique, il connaît, même s’il a écrit cette épopée tragique bien avant d’imaginer et connaître les nouvelles souffrances que le pays vit aujourd’hui. Vous avez peut-être eu le bonheur de trouver L’America, paru début mars, dans les rayons des libraires avant que ces derniers ne soient forcés de fermer. Si ce n’est le cas, précipitez-vous sur la version numérique. Car cette aventure passionnante qui, de la Sicile à New-York puis de la Nouvelle-Orléans à la Californie, dit combien il était difficile de vivre et survivre au début du XX eme siècle en Italie comme aux Etats -Unis. Ce n’est pas forcément un réconfort. Mais cela peut permettre de prendre patience et relativiser. Notamment en découvrant, effaré, l’essor machiavélique de la Mafia Sicilienne à laquelle personne ne pouvait échapper et les conditions misérables des émigrants partis tenter leur chance dans cette fausse terre promise qu’était « L’America ». Le roman fait 450 pages. Rester chez soi avec lui permet de voyager dans le temps et l’espace et oublier un temps le présent

Pearl Jam : Gigaton

Sept ans après Lightning Bolt, Pearl Jam sort enfin du silence avec un album dont le titre, Gigaton, annonce du lourd. Promesse en partie tenue avec une demi douzaine de titres bien rock, des guitares particulièrement tranchantes et des solis quasi Van Haleniens. Mike McCready est à son affaire : le héros de cet album, c’est lui. Mais Eddie Vedder est bien là aussi, voix au top et textes soignés, avec quelques punchlines anti-Trump bien senties. Dommage que ces bonnes dispositions ne tiennent pas la distance. L’album affiche une bonne moitié de titres de remplissage et un trop plein de ballades molles du genou. Au final, on se dit que Gigaton aurait fait un EP du tonnerre. Espérons que le groupe choisira de jouer les bonnes chansons en tournée et nous épargnera les soporifiques.

Bob Dylan : Murder Most Foul

17 minutes, 164 vers : c’est la chanson la plus longue que Bob Dylan, auteur pourtant logorrhéique (précédent record 14′ pour « Tempest » sur l’album éponyme) ait jamais écrite. « Murder Most Foul » (citation d’Hamlet de Shakespeare signifiant « Le meurtre le plus fautif« ) est sa première composition originale depuis 2012 et l’album Tempest, pour lequel elle avait peut-être été écrite. C’est une ballade sépulcrale en piano-voix, avec un simple accompagnement de violoncelle et de cymbales, sur l’assassinat de John Fizgerald Kennedy. Dylan a choisi de la publier à minuit, alors qu’un tiers de la planète est confiné pour cause de coronavirus et que les Etats-Unis risquent de payer le plus lourd tribut à l’épidémie. Hors sujet ? Pas si sûr. Et si, au contraire, « le timing était juste » comme le chante Dylan au début de la chanson ? Comme toujours avec Dylan, il faut lire entre les lignes et risquer l’exégèse. Se pourrait-il que cette chanson, qui évoque l’assassinat de Kennedy et, à travers lui, la perte de l’innocence et la fin du rêve américain, nous parle aussi de la crise actuelle ? Au long des cinq couplets (sans refrain : le titre est juste rappelé en fin de couplet), le prix Nobel de littérature entremêle plusieurs voix : celle du narrateur qui parle d’un « jour frappé d’infamie » et d’un lieu (Dealey Plaza à Dallas) où « où la foi, l’espoir et la charité sont morts ». Celle de JF Kennedy « conduit au massacre comme un agneau sacrificiel« , qui demande à ses assassins « Savez vous bien qui je suis » ? Celles de ceux qui ont voulu sa mort (« Tu avais des dettes qu’on est venus encaisser« , « On n’a pas fait de quartier« , « Tes frères, on les aura aussi« ) et celle d’une sorte de choeur antique (nous?), qui demande à un DJ célèbre (Wolfman Jack) de lui jouer des chansons, comme pour exorciser sa peur et sa peine (« Play it for the First Lady, she ain’t feeling any good« ). Ce name dropping, qui compose tout le 5eme couplet et comprend aussi des titres de films, cite des oeuvres bien postérieures à 1963. Façon de dire que la peine dure toujours… Ou de relier l’assassinat à des réalités plus contemporaines ? « The day that they killed him, someone said to me, « Son, the Age of the Antichrist has just only begun » raconte le narrateur à la fin du troisième couplet. Dans le cinquième, le monde semble vouloir s’étourdir dans une orgie de sons et d’images (« All that junk and all that jazz« ) jusqu’à la fin des temps. Quand la chanson se termine, sur l’injonction : « Play Blood Stained Banner/Play Murder Most Foul« , difficile de ne pas penser au «meurtre le plus fautif » que constitue l’incurie du gouvernement américain face à l’épidémie de Covid-19…

Proxima

Le pitch

Sarah (Eva Green) est une astronaute française qui s’apprête à quitter la terre pour une mission d’un an, baptisée Proxima. Alors qu’elle suit l’entraînement rigoureux imposé aux astronautes, seule femme au milieu d’hommes, elle se prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans.

Ce qu’on en pense

En trois films (Augustine, Maryland, Proxima) et un scénario (Mustang), la très discrète Alice Winocour s’impose comme l’une des jeunes auteures les plus intéressantes du cinéma français. Après Claire Denis et son étonnant High Life (starring Robert Pattinson), la voilà qui s’empare à son tour du film de conquête spatiale. Et s’amuse à le déconstruire ! Sarah, sa super-héroïne (Eva Green Magnétique), ne connaîtra pas l’ivresse de l’espace interplanétaire. On la verra tout juste décoller. Mais dans une vraie fusée, filmée à Baïkonour, où l’équipe du film a été la première autorisée à tourner une fiction. Proxima raconte en effet, la préparation d’une astronaute à une mission spatiale. Du centre spatial de Cologne, à Star City et à Baïkonour, Winocour filme de manière presque documentaire l’entraînement de Sarah, unique femme d’un équipage d’hommes prêts à la remplacer sans états d’âme à la moindre défaillance. Mais si Sarah a déjà la tête dans les étoiles, elle garde les pieds sur Terre. Elle sait que la partie la plus délicate de sa mission sera de faire accepter la séparation à Stella, sa petite fille de 8 ans (Zélie Boulant-Lemesle, formidable) avec laquelle elle entretient une relation fusionnelle. Une épopée intime plus passionnante que tous les « star treks» du monde. Bienvenue sur la planète mère !

Baxter Dury : The Night Chancers

On pouvait légitimement penser que Baxter Dury avait atteint un pic d’inspiration avec son album précédent, le génial Prince of Tears , écrit après une séparation particulièrement douloureuse. Que nenni. Le revoilà au sommet de sa forme dans un sixième album dédié à sa passion pour le cinéma en général et pour Stanley Kubrick en particulier. Les 10 chansons de The Night Chancers s’écoutent comme la BO d’un film et racontent chacune une histoire. « Comme un voyage dans le labyrinthe de The Shining » indique le prince de Wingrave dans ses notes d’intention. Bardé de cordes et de groove, avec toujours cette nonchalance héritée de son père dans le phrasé, The Night Chancers sera certainement l’album du printemps 2020.