God Of War : Ragnarok

Par Cédric Coppola

« L’équilibre avant tout ». Le nom donné au mode de difficulté standard des nouvelles aventures de Kratos résume parfaitement l’esprit du AAA développé par Santa Monica Studio… Parfait sous toutes ses coutures, ce second volet consacré à la mythologie nordique nous donne l’occasion de retrouver le Dieu de la guerre quelques années après les évènements de l’opus sorti en 2018… Et bien entendu, il n’arrive pas seul puisque son fils Atreus / Loki reprend, lui aussi, du service et s’impose même comme le personnage principal de cette histoire de filiation, où vengeance et trahison ne sont jamais bien loin. Tout le long du périple qui nous fait traverser les neuf royaumes, le duo s’en donne à cœur joie. Comme on pouvait s’y attendre, le célèbre guerrier barbu a toujours à sa disposition sa hache de Leviathan glacée et ses flammes du chaos, à savoir des chaînes chaudes comme la braise. Deux armes démoniaques aux multiples capacités que l’on améliore au fil du temps en fonction de l’expérience glanée, en tuant un bestiaire très varié ou en ouvrant les fameux coffres planqués le long du chemin. D’une beauté stupéfiante avec des décors qui dépaysent constamment le gamer, ce GOW 2022 est une vitrine technique de choix… Mieux si l’on dispose d’une PS5 et d’une TV équipée d’une prise HDMI 2.1, on peut soit privilégier la performance, avec un rendu à 60 fps, soit la résolution, avec du 4K à 40 fps. Dans les deux cas, c’est stable et le jeu ne ralentit jamais.

Moins axé beat’em all que la trilogie initiale, le jeu précédent était un véritable jeu d’action / aventure. Cette suite repousse encore les limites et on sent une inspiration Zelda dans la construction des donjons, où on alterne combats et phases de puzzles. Celles-ci ont le mérite d’être bien conçues, pour nécessiter un petit temps de recherche sans frustrer le joueur. Il n’est par exemple jamais question d’aller chercher un objet à l’autre bout de la map pour avancer dans l’intrigue principale. Un bon point. Parti pris inattendu et assez déstabilisant, on est souvent amené à diriger Atreus sans son papa. L’adolescent, archer expert, prend de l’assurance et s’entoure de ses propres amis en tant que soutien. Des passages plus psychologiques, initiatiques, qui contrebalancent la fureur de Kratos, qui de son côté ne se prive pas de multiplier les exécutions barbares. La mise en scène visuelle – on a toujours droit au plan séquence intégral – et la conception sonore, avec un travail sur le mixage qui force le respect font le reste. Avec son gameplay nerveux, ses nombreux mini-boss et ses boss spectaculaires, même si on en aurait aimé davantage -,God Of War : Ragnarok achève de convaincre les gamers et s’impose comme une exclusivité PS4 / PS5 incontournable. L’intrigue est véritablement palpitante et prend de plus en plus d’ampleur au fil des heures, avec un conflit sur fond de destinée et de fin du monde qui résonne par les temps actuels… Qui plus est, les habitués retrouveront les personnages connus comme Freya la sorcière, l’imposant Thor et le terrible Odin, antagoniste de choix de ce titre mémorable qui marque cette année vidéoludique de son empreinte. Seule petite ombre au tableau : Elden ring est sorti cette année… enlevant du coup à cette superproduction le titre de GOTY qui lui aurait été décerné en temps « normal »… (Jeu testé sur PS5)

Elvis

Par J.V

Le pitch

La vie et l’œuvre d’Elvis Presley (Austin Butler) à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker (Tom Hanks) . Une relation étalée sur une vingtaine d’années, de l’ascension du jeune chanteur à la gloire planétaire, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence…

Ce qu’on en pense

Qui mieux que Baz Luhrmann, cinéaste de l’outrance et de la démesure, pour s’attaquer au biopic d’Elvis Presley ? Dévoilé en avant première mondiale à Cannes, le film remplit parfaitement son office, avec un Austin Butler magistral dans le rôle titre et une nouvelle performance oscarisable de Tom Hanks dans le rôle du manager-pygmalion, manipulateur et cupide, le tristement célèbre colonel Parker qui, jusqu’au bout, a exploité son poulain comme un phénomène de foire. En plus de conter l’histoire du King et de rendre hommage à son talent d’interprête et de showman, Elvis retrace tout un pan de l’Histoire des Etats-Unis, les années 50-70 marquées par la ségrégation, la lutte pour les droits civiques et l’avènement d’une jeunesse avide de liberté et d’expériences nouvelles. Un divertissement haut de gamme servi par une mise en scène virevoltante et une bande originale tonitruante. On n’en attendait pas moins du biopic du King !

Junk Head

Par Ph.D

Le pitch

Dans un futur lointain, et à force de manipulations génétiques, l’humanité a réussi à atteindre une quasi immortalité. Cependant, elle a perdu la possibilité de se reproduire et court à l’extinction. Afin d’enquêter sur les secrets de la procréation, un homme est envoyé au plus profond de la terre, là où vivent des clones mutants prêts à se rebeller contre leurs créateurs…

Ce qu’on en pense

L’OFNI (Objet Filmique Non Identifié) de l’année ! Un projet fou réalisé en Stop Motion par le japonais Takahide Hori qui a tout fait, à commencer par l’animation image par image des figurines qu’il a créées. Sept ans de travail acharné pour quelque 140 000 prises de vues qui nous plongent dans un monde post-apocalyptique aux teintes sépia et à l’esthétique inédite, où s’agitent robots et créatures qui ne s’expriment que par borborigmes (dont le réalisateur a également fait le doublage ! ). A l’arrivée : une fable SF écolo et transhumaniste qu’on n’est pas près d’oublier.

Coupez !

Par Ph.D

Le pitch

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à petit budget…

Ce qu’on en pense

La veine parodique réussit, on le sait, à Michel Hazanavicius, réalisateur du Grand détournement, d’ OSS 117, de The Artist et du Redoutable, qui revisite cette fois la série B zombiesque. Le film s’ouvre sur le plan séquence d’une trentaine de minutes d’un film de zombies fauché dans lequel une équipe de film qui tournait un film de zombie sur les lieux d’une expérience scientifique sur les morts vivants est à son tour contaminée et zombifiée. Flash back quelques semaines plus tot sur les coulisses et le makin of du film. On y voit un réalisateur raté (Romain Duris atomique) accepter de tourner un film de zombie en plan séquence et en direct puis s’acharner à mener à bien son entreprise avec un acteur principal (Finnegan Oldfield ) particulièrement capricieux, deux acteurs secondaires manquants à l’appel, une actrice remplaçante (Bérénice Bejo, toujours parfaite) qui a une fâcheuse tendance à trop s’investir dans ses rôles surtout quand il s’agit de cogner, un figurant (Gregory Gadebois) complètement ivre, un autre atteint de diarhée irrépressible et un million de trucs qui vont de travers pendant que la caméra tourne et qu’il est impossible de couper. Une mise en abime hilarante du monde du cinéma, avec son côté joyeux et artisanal, qui a fourni à Cannes 2022 une excellente ouverture. N’y coupez pas !

Tinykin

Par Cédric Coppola

La nouvelle petite pépite indé se nomme Tinykin ! Et cocorico elle est française. Présenté comme un clone de Pikmin, le jeu développé par les montpelliérains de Splashteam trouve rapidement sa propre personnalité et brille par sa cohérence et l’intelligence de l’aventure qu’il propose. A plus d’un titre, les aventures de Milo méritent donc le détour. Explorateur hors pair, le héros se retrouve sur une autre planète que la sienne. Seul hic, il est très petit comparé à tout ce qui l’entoure. Autre problème, les pièces de la machine qui lui permettrait de rentrer chez lui sont éparpillées. La mission consiste donc à les retrouver au fil de niveaux peuplés d’insectes géants et de petites énigmes. Heureusement, dans sa quête, Milo fait équipe avec les fameux Tinykins. Ces petits êtres disposent de qualités différentes selon leur couleur et bien utilisées, permettent de se frayer en chemin dans les niveaux colorés et variés. A ce côté stratégique, calqué donc sur Pikmin, s’ajoute une partie plateforme très plaisante. Il est même possible de transformer une planche à savon en skateboard ! Et comme la narration n’est pas délaissée avec des personnages secondaires savoureux et que chaque décor possède un véritable cachet, la proposition frise le sans-faute. (Jeu testé sur Nintendo Switch)

Fifa 23

Par Cédric Coppola

Dernière de cordée pour FIFA ! Avant de changer de nom et (peut-être) de forme avec un moteur flambant neuf, la simulation de sport d’EA Sports a , cette année, la lourde tâche de célébrer comme il se doit la coupe du monde. Un pari relevé avec succès tant le best-seller, à défaut d’être parfait relève le niveau comparé à l’année passée. Attention toutefois : il ne faut pas s’attendre avec le mode Ultimate team, axé sur la collection de cartes et le online a un gameplay purement arcade. Les goals se trouent de façon étrange selon les matchs et les scores de tennis affluent. Le milieu de terrain est aussi souvent sacrifié aux dépens des contre-attaques et l’enchaînement de gestes techniques tue le réalisme au profit du spectacle. On conseillera donc cette variante – la plus jouée par la communauté – à ceux qui souhaitent un jeu compétitif, quitte à ce qu’il s’éloigne du vrai football. Une option « évènements« avec des défis à remplir a bien été ajouté pour les amateurs de solo, mais les récompenses, comme en clash équipes, sont très faibles.

On se tourne donc vers la carrière qui, à défaut d’avoir été entièrement repensée, offre des sensations plaisantes grâce à un rythme nettement plus posé. On peut toujours simuler des matchs, des entrainements, tout gérer de A à Z… De véritables managers ont été ajoutés… et même un héros de fiction en la présence de Ted Lasso. L’entraineur US incarné par Jason Sudeikis arrive même avec ses protégés de l’US Richmond. Une idée bigrement sympathique. Bien entendu, il est toujours possible de suivre la progression d’un seul joueur, y compris dans le Volta, qui célèbre le foot de rue et l’habillage fait authentique avec des présentations classieuses. Le changement le plus notable se nomme Hypermotion 2. Une technologie qui, à défaut d’améliorer les contacts, donne un peu plus de lourdeur aux millionnaires en shorts et détaille mieux les animations. Probant, tout comme le changement de commentateurs. Hervé Mathoux laissant sa place au duo Benjamin Da Silva / Omar Da Fonseca. Un bon vent de fraicheur. On notera aussi l’introduction d’une super frappe dévastatrice mais dure à placer (attention toutefois aux abus) et la présence des cinq changements. Chose qui, à elle seule, modifie les approches stratégiques. De quoi en somme, ravir les fans de ballons ronds qui seront heureux d’apprendre le futur ajout d’une mise à jour gratuite permettant de jouer la si controversée coupe du monde au Qatar. (Jeu testé sur PS5)

Jojo’s Bizarre Adventure

Par Cédric Coppola

Dans un monde fantasmé, où le Club Dorothée existerait encore, il ne fait aucun doute que Jojo atteindrait des sommets d’audience le mercredi matin. La réalité est toute autre. Relativement méconnu en France par le grand public, le manga est culte au pays du soleil levant… depuis plus de trente-cinq ans ! En toute logique, sous l’impulsion de Bandaï Namco, l’œuvre d’Hirohiko Araki, connaît plusieurs déclinaisons vidéoludiques. Il faut avouer que les arcs narratifs, qui ne s’intéressent pas à un seul héros mais à toute une descendance, autorisent des croisements improbables… Un esprit que l’on retrouve dans All Star Battle R, transposition efficace d’un volet paru à l’origine en 2013 sur PS3. Une relecture efficace puisque les consoles de nouvelles générations permettent de retranscrire toute l’atmosphère cartoonesque et décalée du manga. En découle un jeu de combat en un contre un, qui sans être aussi technique que les mastodontes du genre comme Guilty Gear voire Dragon Ball FighterZ est aussi fun que spectaculaire. La présence de 50 combattants issus de l’ensemble de la saga est également un plus, tout comme les doublages assurés par les doubleurs japonais de l’anime. Qui plus est, les variantes de jeux sont efficaces avec l’incontournable online et pour les joueurs solo, le fameux mode « Battle » où on doit remplir différents défis en alternant les personnages. Et en cas de blocage, pas de panique, puisqu’on peut utiliser l’argent virtuel (pas de microtransaction) pour obtenir différents bonus bien utiles, enlevant, par exemple, une grande partie de la barre de vie de son adversaire. Efficace. (Jeu testé sur PS5)

Lou Reed Unplugged

Par Ph.D

Pour le neuvième anniversaire de la mort de Lou Reed (27 octobre 2013), trois albums de démos acoustiques inédites font surface qui raviront les fans. Le premier (RCA 1971) avait fait l’objet d’une sortie en édition limitée pour le Disquaire Day. Il regroupe les chansons que Lou Reed avait enregistées en s’accompagnant à la guitare acoustique pour son premier album solo. On y trouve des versions à l’os de « Lisa Says », « Going Down », « Berlin », « Ocean » « I Love You » et « Ride into the sun » que la production de l’album Lou Reed avait un peu trop enjolivées, mais aussi des titres qui n’apparaîtront que bien plus tard, sur Transformer ou Sally Can’t Dance. Le son est excellent et la voix de Lou est particulièrement en valeur. On ne peut pas en dire autant du deuxième album (Words & Music, May 1965) qui s’adresse plutôt aux fans du Velvet Underground, habitués à des productions plus rugueuses. Il dévoile les versions primales de chansons comme « Waiting for the Man » , « Heroin » ou « Pale Blue Eyes » qu’on retrouvera sur le premier album du groupe et d’autres restées inédites ou qui ont servi de brouillon pour d’autres titres (« Buzz Buzz Buzz » semble être une ébauche de « White Light/White Heat ») . Lou s’accompagne d’un harmonica, ce qui fait sonner ses chansons comme du Dylan de l’époque. A l’écoute, on se dit que, sans sa rencontre avec John Cale, le premier album du Velvet aurait probablement eu cette tonalité country folk, qui tranche avec les textes noirs et urbains de Lou. L’EP 6 titres Gee Whiz (1958-1964), inclus dans la version Deluxe du précédent, plonge encore plus profond dans les archives, avec des home démos de compos bluesy inédites et une ébauche de reprise de Dylan qu’on aurait bien aimé avoir en entier (« Don’t Think Twice, It’s Allright« ).

Teenage Mutant Ninja Turtles

Par Cédric Coppola

Revenues en grande forme via le beat’em all Shredder’s revenge, qui a su allier le moderne et le rétro, les Tortues ninjas remettent le couvert avec une compilation de leurs anciens hits. De l’incontournable trilogie jeu de plateforme / action sur NES au mythique Turtles in time où Donatello et ses amis voyageaient d’époque en époque pour bastonner des méchants en Arcade ou SNES en passant par Tournament Fighters qui misait sur des affrontements à un contre un, façon Street Fighter, la sélection fait mouche. On y note en tout, en comptant les jeux Game boy, 13 titres, publiés entre 1989 et 1993. Sympathique surtout que l’on peut pratiquer certains opus à plusieurs et que des aides ont été rajoutées pour plus de confort. Les filtres visuels et la fonction rewind sont aussi de la partie. La Cowabunga collection fera également craquer plus d’un fan grâce à ses bonus. On peut ainsi consulter en ligne les dossiers de presse originaux, avoir un récap’ des différentes séries animées ou voir les modes d’emploi qui accompagnaient les cartouches. Des guides stratégiques et des documents de conception jusqu’alors inédits sont aussi intégrés ! Tout le symbole du soin apporté par Konami à ces chers mangeurs de pizzas. Une réussite. (Jeu testé sur PS5)

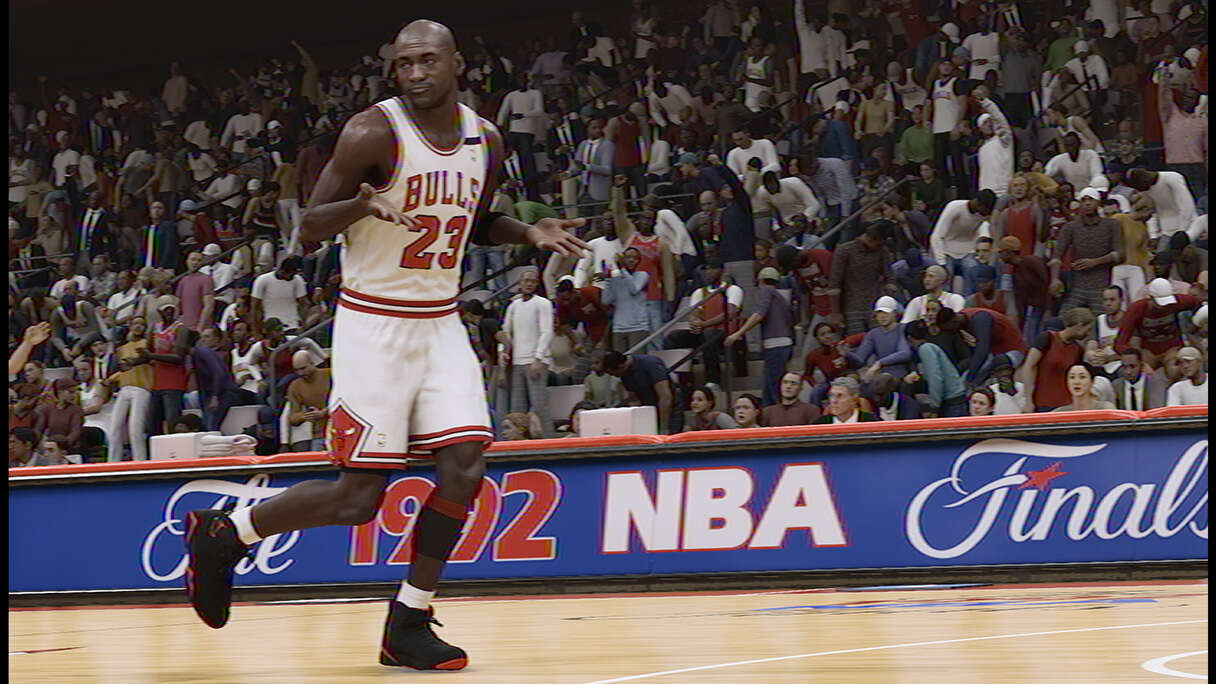

NBA 2K23

Par Cédric Coppola

Fidèle au rendez-vous de la rentrée, 2K dévoile sa nouvelle simulation de Basket. En situation de monopole depuis l’arrêt de la série NBA Live de Electronic Arts, la franchise s’efforce de s’améliorer années après année, s pour séduire les fans de ballons orange. C’est donc (presque) sans surprise que ce volet 2K23 surclasse son prédécesseur, même si les satanés VC (monnaie virtuelle à acheter avec de l’argent réel) viennent une nouvelle fois, ternir le tableau. Commençons donc par ce qui fâche. Proposer des micro transactions dans un jeu de sport est, hélas, devenu monnaie courante… Et dans ce registre NBA 2K fait fort puisqu’elles sont présentes dans les principaux modes de jeu ! Que ce soit dans le mode Myteam, remanié avec des matchs « Clutch » sur 5 min enfin jouables offline, ou dans l’incontournable Carrière, où la progression est extrêmement lente si on ne passe pas à la caisse, le système trouve ses limites tant il se crée un déséquilibre entre ceux qui y succombent et les réfractaires qui désirent simplement jouer à l’ancienne. Plus que jamais, le sentiment de Pay-to-win frustre le gamer… A l’exception de ce gros point noir, NBA 2K23 est une véritable pépite. Les graphismes et les animations font, certes, du surplace, mais la jouabilité a été grandement améliorée. Les développeurs ont, en effet, revu les contres – beaucoup trop faciles et donc nombreux l’an dernier – ainsi que les paniers à trois points, désormais plus délicats à enchaîner. L’IA est efficace et sur le parquet, on prend du plaisir. Comme d’habitude l’aspect tactique n’est pas négligé, ni les caractéristiques des stars de la discipline, fidèles à leurs performances réelles. NBA 2K23 frappe aussi fort dans ses modes de jeu. On note ainsi une plus grande présence de la WNBA – le Basket féminin – et surtout l’ajout du « Jordan Challenge », déjà mis à l’honneur par 2K il y a plus de dix ans ! Il s’agit alors de revivre des moments forts de l’ancienne star des Bulls. Des séquences vidéo et même des matchs au rendu pixellisé (« comme à l’époque ») renforcent l’immersion. Quant à la « Carrière » et au « Myteam » suscités, ils y vont aussi de leurs ajouts. Dans le premier cas, notre joueur créé de toute pièce évolue dans une ville encore agrandie alors que le côté collection de cartes est plus lisible et que la coop en 3vs3 est de la partie ! De quoi en somme, y consacrer un temps fou. ( Jeu testé sur PS5)

Despentes : Cher Connard

Par MAB

Ils sont trois personnages principaux à correspondre via les réseaux sociaux: Oscar, 43 ans, écrivain féru de rap, longtemps ignoré et désormais célèbre. Rebecca, actrice flamboyante qui eut son heure de gloire avant d’être rattrapée par l’âge et Zoé jeune attachée de presse de trente ans, surfant sur la vague #metoo. Les liens peu amènes qui les unissent sont complexes. Or, leurs échanges au départ très agressifs deviennent de plus en plus pacifiés et argumentés. Ils permettent d’aborder avec une relative humanité, tout ce qui a bouleversé la société contemporaine. A travers les lignes de Zoé, blogueuse féministe radicale, il sera question de harcèlement. Avec celles de Rebecca seront développés les thèmes de la célébrité et du vieillissement. Quant à Oscar, dépendant de la drogue et inscrit aux narcotiques anonymes, il s’interrogera sur le sens à donner à sa vie, tentera de définir ce qu’est la masculinité et cette séduction trop pressante, dont l’accuse Zoé. Mais dès lors que ces blessés de la vie, passent de l’injure à la bienveillance, ils se sauveront les uns, les autres. Despentes prouvant ainsi que les interactions sociales, fussent elles toxiques, permettent d’éviter l’enfermement et la rumination.. Cher Connard est donc le nouvel ouvrage de la romancière très attendue de Baise moi et de la trilogie des Vernon Subutex. Dans ce roman épistolaire ultra contemporain, l’écriture est nerveuse, radicale, dopée à l’air du temps et à l’expérience de l’auteure. Exceptées quelques longueurs – notamment quand Despentes s’attarde sur la dépendance de ses personnages à la drogue – le récit est fort . A l’instar de ceux de Houellebecq , il permet de faire le point sur la France d’aujourd hui et pousse à la réflexion voire au débat. Un des livres importants de cette rentrée littéraire.

Capcom Fighting Collection

Par Cédric Coppola

Fidèle à sa politique de recycler ses anciens jeux sur les nouvelles consoles, Capcom sort cet été une compilation consacrée à certains de ses jeux de combats… mais pas seulement ! Puisque l’on retrouve certains hits comme Super Puzzle Fighter II Turbo. Un jeu qui à lui seul justifie de (re)passer à la caisse.

Quand Ryu, Ken et Chun Li s’affrontent en s’envoyant des blocs façon Tetris, ça déménage, et il suffit de relancer quelques minutes cette proposition colorée pour se rendre compte du caractère addictif de cette proposition qui a marqué l’année 1996… Bien entendu, une flopée d’autres titres sont inclus… Et surprise cinq d’entre eux sont consacrés à la saga Darkstalkers / Vampire. Des beat’em all techniques à la direction artistique hors pair. Moins connus, Red Earth met à l’honneur des fights dans le style héroïc-fantasy, Super Gem Fighters réunit les héros de Street Fighter en version Super deformed, Cyberbots et l’incontournable Hyper Street Fighter II : The Anniversary Edition , jeu culte par excellence. En découle une sélection cohérente qui saura ravir les amateurs du genre… Surtout que l’ensemble est accompagné de divers bonus, comme la sauvegarde rapide, un musée pour découvrir différents documents et des médailles à collectionner. Sans oublier le jeu en ligne, cela va de soi. (Capcom, jeu PS4, testé sur PS5 avec la rétrocompatibilité)

Visual novels en JV

Par Cédric Coppola

Démocratisés avec des hits comme Danganronpa, les visual novels sont de plus en plus nombreux à sortir sur nos consoles. Le principe : suivre une aventure narrative où l’on interagit avec parcimonie peut laisser pantois… sauf si l’histoire racontée est accrocheuse et que les développeurs prennent soin d’impliquer à minima les gamers… Ce qui est précisément le cas des deux derniers candidats en lice.

Entièrement traduit en français, Yurukill The Calimniation games est une enquête totalement barrée, où notre prisonnier participe à une série de jeux. Dans sa quête, il devra fouiller de fond en comble chaque pièce pour faire avancer l’intrigue et lever le voile sur les raisons de son enfermement. Des interrogatoires qui nécessitent de regrouper les indices pour trouver les bonnes réponses sont aussi à l’honneur. En plus d’être servi par des graphismes styles manga accrocheurs, le titre de Nis America se démarque de la concurrence grâce à une partie shoot’em up à défilement vertical ! A bord d’un vaisseau, il faut donc régulièrement faire parler la poudre et vaincre des boss. Original. (Testé sur PS5)

Le cas de The Centenial Case : A shijima Story est différent, puisque cette fois l’histoire est racontée via des vidéos en live-action. Une sorte de film interactif, correctement interprété et mis en scène par Koichiro Ito (connu pour avoir travaillé sur Metal Gear Solid V) qui prend la forme d’un thriller où l’héroïne est une auteure de polar que l’on dit maudite… Pour savoir le fin mot de l’histoire de cette production Square Enix, il est nécessaire d’être attentif à chaque scène, avant de résoudre des puzzles et de livrer ses déductions. Prenant, même s’il faut composer avec certains événements alambiqués, ce qui compliquera forcément la tâche de tous les Sherlock Holmes en herbe. (Testé sur Nintendo Switch)

Beck+Depp : 18

Par Ph.D

En attendant de retrouver, un jour peut-être, son aura ternie de star hollywoodienne, Johnny Depp renoue avec sa première passion : la musique. Après les bien nommés Hollywood Vampires (Alice Cooper, Joe Perry, Tommy Henriksen), Jeff Beck a , semble-t-il succombé, aux charmes troubles de l’ex-Pirate des Caraïbes et lui a offert une wild card sur sa tournée européenne (voir ici) et quelques heures de studio pour un album de reprises assorti de quelques originaux. Très honnêtement, un single (« Isolation »/ »This is a song for Miss Hedy Lamarr« ) aurait largement suffi à faire un peu de buzz et à contenter les fans des deux hommes. L’album n’apportera rien à la discographie en dents de scie du guitariste génial mais pas toujours inspiré sur ses choix musicaux, et confirme que Johnny Depp a bien fait de faire du cinéma plutôt que de se lancer dans une carrière de chanteur. En dehors des deux titres précités et d’une reprise du Velvet Underground (Venus in Furs) rehaussée d’un solo de guitare bien trituré, rien ne vaut la peine d’être écouté plus d’une fois. Certains titres virant au prog-rock, au disco ou à la techno sont même à oublier de toute urgence.

Jane par Charlotte

Par Ph.D

Le pitch

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait jamais fait. La pudeur de l’une face à l’autre n’avait jamais permis un tel rapprochement. Mais par l’entremise de la caméra, la glace se brise pour faire émerger un échange inédit, sur plusieurs années, qui efface peu à peu les deux artistes et les met à nu dans une conversation intime et universelle pour laisser apparaître une mère face à une fille…

Ce qu’on en pense

Découvert en juillet dernier à Cannes, un portrait intime de Jane Birkin par sa fille Charlotte. A moins que ce ne soit l’inverse ? Derrière la caméra, Charlotte parle presqu’autant d’elle que de sa mère. Dans un cas comme dans l’autre, c’est fait avec tellement de pudeur et de délicatesse qu’on ne tombe jamais dans le voyeurisme ni dans le nombrilisme. On suit les deux femmes dans leurs tournées, leur quotidien, à la ville et à la campagne, sur plusieurs années, chacune parlant de l’autre avec retenue et intelligence. Jane avoue à sa fille qu’elle l’a toujours impressionnée et Charlotte confie avoir fait le film pour passer plus de temps avec elle. Le moment fort du documentaire est sans doute leur visite à l’appartement de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, que Charlotte a racheté et dont elle a pour projet de faire un musée à la mémoire de son père. Jane n’y était pas retourné depuis la mort du chanteur et elle constate avec émotion que tout y est resté comme il l’a laissé en partant.