Son Pays c’est Johnny

Déjà à l’oeuvre sur De L’Amour, Maxim Nucci , alias Yodélice, a coécrit, réalisé et finalisé l’album posthume du Taulier, Mon Pays c’est L’Amour. Lors de la conférence de presse de présentation du disque, il a longuement évoqué le making of du disque. Extraits choisis…

Comme un live : « L’enregistrement s’est étalé sur un an. Johnny avait envie de refaire une tournée des stades. Il ne pensait qu’à ses fans. Les concerts c’était son carburant. Il fallait donc des chansons avec des arrangements plus épiques que pour « De l’Amour« , qui était plus épuré. On a conçu l’album comme une setlist de concert, avec un interlude musical au milieu. Cette composition d’Yvan Cassar devait aller à la fin de « J’en parlerai au Diable » mais je trouvais qu’on s’éloignait trop de la version qu’avait chantée Johnny. J’ai pris sur moi de la couper et de l’insérer au milieu de l’album, comme un point de bascule »

Peu de prises: « Il n’y a eu aucun travail sur la voix de Johnny qui était incroyable pendant ces séances, comme rajeunie. Quand il passait derrière le micro, quel que soit son état d’esprit du moment, il avait la faculté de se connecter au sol et de tout donner. Il faisait très peu de prises, entre 2 et 5, et souvent on a gardé la première. « Pardonne moi » , « Enfant du siècle » et « Je ne suis qu’un homme » ont été les premières enregistrées en mars. Les 7 autres, il les a chantées fin septembre début octobre. Sur la quarantaine de chansons qu’on lui avait proposées, Johnny en avait retenu 22 mais il n’en a chanté que dix. Tout ce qu’il a chanté est sur l’album. Il n’y a pas eu d’autres prises. Il n’y a pas d’inédits de ces séances, ni de celles de De L’Amour d’ailleurs« .

Un disque normal: « Même si on savait qu’il était malade, à aucun moment, je n’ai pensé en l’enregistrant que ce disque sortirait après la mort de Johnny. On a travaillé comme pour n’importe quel autre album de Johnny. Il avait déjà eu des ennuis de santé et s’en était toujours sorti. J’étais plus perturbé que lui quand son cancer a été annoncé alors que nous venions de commencer à travailler sur l’album. Il nous a beaucoup préservé, ne s’est jamais plaint de rien. Jusqu’au bout il a été grand classe et élégant. C’est une grande fierté d’avoir pu travailler avec lui« .

Finir l’album : « Après sa mort on a eu encore 2 jours d’enregistrement avec Yarol Poupaud car Johnny voulait qu’on rajoute des guitares sur certains titres. Ensuite on est passé au mixage qui a duré une semaine. C’était très dur sans lui et même épouvantable. Je n’aurais jamais cru vivre quelque chose d’aussi difficile en faisant de la musique« .

Le titre : « Quand on a fini « Made in Rock’n’Roll« , j’étais persuadé que ce serait le titre de l’album et celui de la tournée. Je voyais déjà les tee shirts qu’on pourrait faire… Mais Johnny a dit non. Il trouvait ça trop commercial. Il m’a sorti un truc du genre : « Tu m’as pris pour un vendeur de tee shirts ou quoi?« . Dans ce cas là on n’insistait pas. « Mon pays c’est l’amour » était une de ses chansons préférées de l’album. Il nous poussait pour qu’on en trouve d’autres dans ce style vintage. Du coup, parmi les 150 propositions de titre de pour le disque c’est celui-là qui a été retenu »

Hallyday: Mon Pays c’est l’amour

Mis en place à 800 000 exemplaires et déjà certifié disque de platine avec plus de 100000 précommandes, c’est l’événement discographique de l’année. L’album posthume de Johnny Hallyday est là. Et il est très bon ! Peut-être pas le meilleur disque de Johnny (De L’Amour garde notre préférence), mais un de ses plus réussis. Réalisé par Maxim Nucci (alias Yodélice), comme le précédent, il se situe musicalement dans la même lignée, mais avec plus d’emphase, car Johnny voulait des chansons à jouer dans les stades. La voix (incroyablement préservée, voire régénérée) et les guitares sont très en avant. Bien que ses concepteurs réfutent le terme, la tonalité générale est plutôt crépusculaire. Plusieurs titres retiennent l’attention: le premier « J’en parlerai au Diable« , un rock très réussi dont le texte est inspiré d’une chanson de Ray Wylie Hubbard (« Conversation With The Devil ») et le dernier « Je ne suis qu’un homme« , une power ballade très puissante sont des hits en puissance. Mais on leur préfère « Mon Pays c’est l’amour » et « Made in Rock’n’roll » deux rockabillys superbement exécutés dans la lignée des « Rocks les plus terribles« . « Back in LA » dont le texte est signé Miossec et « Un Enfant du siècle » un rock très accrocheur en forme de bilan générationnel, font aussi la balle. Un album de pur Hallyday, qui ravira les fans et leur fera verser des larmes. Seul petit bémol: des textes remplis de clichés éculés et d’un niveau général plutôt faible.

Mylène Farmer : Désobéissance

Pas de bol pour Chris(tine&theQueens) ! Mylène is back. Après une série d’albums décevants, Désobéissance marque le retour aux affaires de la Farmer. Et ça risque de faire mal puisqu’une tournée est annoncée dans la foulée. La rouquine, 57 ans aux fraises mais toujours gironde, a semble-t-il retrouvé l’inspiration et le goût de faire. Les 12 chansons de l’album sont toutes intéressantes, surprenantes (c’est quoi cette voix!), voire tubesques. Il y a du Mylène pur jus (« Désobéissance », « Sentimentale« ), de l’électro (merci Feder !), de la pop (merci LP!), des trucs zarbis (« Au Lecteur« ), des couplets chelous (« Histoires de fesses« ) … Zéro déchet. C’est du Mylène écolo-équitable ! Et cette photo de pochette (signée Mondino comme à la grande époque) ! Ses fans vont vouloir l’encadrer au dessus leur lit, c’est sûr. Bref, ça sent le roussi (si, si!) pour celles qui auraient bien aimé récupérer sa fan base gay : la reine de la french pop est de retour.

Fred Nevché: Valdevaqueros

On l’avait laissé sur la route avec Rétroviseur, un album en forme de road movie…On retrouve le Marseillais Fred Nevché sur «L’Océan», croisant au large de l’Andalousie pour Valdequeros, son quatrième album. Avec Johnny en passager clandestin ! Dans «Moi je rêve de Johnny souvent», Nevché raconte ce rêve «étrange et récurrent» dans lequel il traverse la France en voiture avec Johnny. Le clip (voir plus bas) est un des 13 qui accompagnent les chansons de l’album et forment une histoire. Il y est question de voyages, d’Andalousie (« Valdevaqueros ») , de recherche d’identité, de politique aussi, entre les lignes… Musicalement, Valdevaqueros reprend les choses où les avait laissées son prédécesseur: sur «L’Autoroute». Un premier titre en spoken word electro qui donne la tonalité de l’album enregistré au studio Paradis à Marseille avec Simon Henner et Martin Mey. Les influences de Sébastien Tellier et Flavien Berger , voire de Jacques Brel («Je ne te quitte pas») s’y font sentir. Un album rêveur poétique et voyageur, léger comme une brise d’automne sur la plage de Valdevaqueros. Son meilleur à ce jour.

Christine & the Queens: Chris

Méfions-nous de la tentation de brûler ce que l’on a adoré. Avec son nouveau look camionneur, son nom de scène raccourci (Chris), ses déclarations à l’emporte pièce sur sa sexualité et ses origines sociales, ses imitations de Michael Jackson et sa propension à utiliser Logic Pro pour trouver des mélodies sans se fatiguer, Christine Queens a tendu quelques bâtons pour se faire battre. On s’attend à ce qu’elle essuie une volée de bois vert, façon Christine Angot, avec ce deuxième album maousse costaud (23 titres !), annoncé comme la 8e merveille du monde de la musique et peut-être trop longtemps attendu. En 2014, Héloïse Letessier avait pourtant chamboulé la scène pop française avec son premier album, Chaleur Humaine, et ses chansons electro minimalistes, bricolées sur ordi, aux textes gentiment barrés. Quatre ans, plusieurs victoires de la musique et une reconnaissance internationale plus tard, l’effet de surprise/séduction est passé et on s’étonne de ne plus écouter Christine Queens avec le même plaisir. L’a-t-on trop entendue? La formule serait-elle déjà usée? Il y a pourtant de bonnes chansons dans ce deuxième album, comme « La marcheuse » , » Machin-chose« , « Bruce est dans le brouillard » ou les singles « Damn, dis moi » et « 5 Dollars« … Mais la production clinquante les fait sonner comme du Christine & the Queens sous stéroïdes. Rien qu’on ait vraiment envie d’écouter en boucle, ni qu’on ait spécialement hâte de découvrir en live. Trop synthétique, Chris manque de ce qui faisait le charme de son prédécesseur : la « chaleur humaine« .

Joann Sfar: Modèle Vivant

Par M.A.B

Modèle Vivant est un essai ou plutôt une compilation de petits récits . Comme une succession de réflexions drôles, absurdes et graves, sur notre époque, menée à la première personne par Joann Sfar, lui-même. Tout part du jour ou la direction de l’école des beaux arts où il enseigne le dessin depuis deux ans demande à l’auteur du «Chat du rabbin » de régler le problème du harcèlement sexuel dans l’ établissement « Rien que ça ! » pense t il. « il faut écrire un manifeste » a même dit Françoise Nyssen aux élèves . « A quoi cela va-t-il servir ? » a répondu l’ un d’eux . « Ce sera déjà ça » a rétorqué la ministre avant de faire demi tour. L’auteur niçois dubitatif, s’est alors interrogé beaucoup plus largement sur notre époque de représentation et le sort réservé aux modèles vivants : ceux qui posent dans les ateliers de dessin, exposés aux regards jamais neutres jamais objectifs des apprentis dessinateurs mais aussi tous ceux qui sont photographiés, utilisés, croqués et trahis d une façon ou d’une autre : acteurs , mannequins, figurants … Selon Sfar, lassés d’être humiliés ces modèles sont en train de se révolter, de vous arracher le pinceau des mains et de vous dire – voir aussi les selfies – je vais le faire moi – même mon portrait ! Bref, Sfar livre ici des réflexions décousues et brouillonnes certes, mais vives, incisives et décapantes sur la pensée unique, sur les problématiques artistiques et sociales contemporaines, sur les relations hommes femmes et sur le besoin de respect de tout un chacun. C´est lumineux, par moment.

Paul McCartney : Egypt Station

Au fil du temps, Paul McCartney a acquis un statut de génie chaleureux et sympathique qui en fait une sorte de grand père idéal. De sorte que ses disques sont attendus par tout le monde comme les nouvelles d’un ami très cher ou d’un oncle d’Amérique adoré. Même lorsqu’ils sont tout juste moyens, on les écoute avec plaisir et mansuétude. Qu’en est-il du dernier en date, Egypt Station ? Annoncé par trois singles accrocheurs, il est fidèle à l’image qu’on s’en faisait par avance. C’est un album de pop guilleret et coloré. Outre les 3 singles (« Come On To Me », « I Don’t Know » « Fuh You« ), plusieurs titres accrochent dès la première écoute comme « Happy With You« , ode acoustique au bonheur conjugal, « Who Cares » un rock qu’aurait pu signer Pete Townshend, le très Lennonien « People Want Peace », l’étonnant « Caesar Rock » (qu’on croirait chanté par Roger Daltrey), le mélancolique « Despite Repeated Warnings » ou la suite finale « Hunted You Down/Naked/C-Link » propulsée par un gros riff de guitare fuzz. En négatif, on note un trop plein de ballades acoustiques molles et la voix de Paul, qui a encore baissé d’un ton. Egypt Station n’est certainement pas le successeur espéré de Chaos and Creation in the Backyard, dernier chef d’oeuvre en date de l’ex-Beatles. Mais il nous fera de l’usage pour repeindre en pastel les grises journées d’automne et d’hiver…

Interview : Cœur de Pirate

Dix ans que la petite voix flûtée de Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate résonne à nos oreilles. Cinq albums et d’innombrables concerts plus tard, la Québécoise a présenté à Monaco et Vence les chansons de son dernier opus, En cas de tempête ce jardin sera fermé. A cette occasion, Béatrice a répondu à nos questions, avec la sincérité et le franc parler qui la caractérisent…

Vous souvenez-vous de votre précédent passage sur la Côte ?

Oui, assez bien. Ce devait être pour la tournée de mon premier album. C’est loin, mais j’en garde un excellent souvenir. En tout cas je suis vraiment ravie de revenir jouer ici.

Dans quelle formation et avec quel répertoire tournez-vous ?

En formation pop classique : basse, batterie, guitare, claviers. Je joue le best of de mes dix ans et les chansons du nouvel album : En cas de tempête ce jardin sera fermé.

Quel titre étrange. D’où vient-il et que signifie-t-il pour vous ?

J’ai lu ça un jour, sur un panneau à l’entrée d’un square à Paris.Je crois qu’ils l’ont enlevé depuis.J’y avais trouvé un côté poétique, un peu surréaliste.Et puis la tempête a fini par arriver, à Paris avec les attentats et dans ma vie aussi. Plusieurs chansons de l’album évoquent cela.Du coup, le titre faisait sens.

Vous avez traversé des tempêtes ?

Comme tout le monde. À la fin de la dernière tournée, je me suis retrouvée très seule et très vide.J’ai eu des moments difficiles.Ma participation à La Nouvelle Star m’a redonné le goût du partage. Je n’étais pas sûre de pouvoir à nouveau écrire, mais je me disais que je pourrais utiliser mon expérience pour manager des artistes ou faire de la production. Et puis l’inspiration est revenue…

Vous avez pourtant déclaré à la sortie du disque que ce serait sans doute le dernier, pourquoi ?

Parce que le métier a beaucoup changé et que ça n’a plus beaucoup de sens de continuer à travailler comme on le faisait avant.Ça ne veut pas dire que je n’écrirai plus de chansons, ni que je vais arrêter de tourner.Simplement, je pense utiliser d’autres supports que celui du disque. Vous n’en avez pas encore fini avec Cœur de Pirate ! (rires).

D’où vient ce nom au fait ? Un rapport avec vos tatouages ?

Non.C’est juste que Béatrice Martin ça ne sonnait pas terrible comme nom de scène.Je voulais quelque chose de plus intéressant. Comme un personnage derrière lequel me cacher.J’ai trouvé ça bien « Cœur de pirate ». Il faut croire que j’avais raison puisqu’on continue à me poser la question.

Comment est née votre vocation de chanteuse ?

Par hasard.Ça ne faisait pas vraiment partie de mes plans.Mes parents faisaient un peu de musique, j’étais inscrite au conservatoire, mais je n’avais jamais envisagé ça comme carrière.Et puis, j’ai eu un gros chagrin d’amour et j’ai écrit pour l’exorciser.Les chansons du premier album sont venues comme ça.Je les ai mises sur internet et ça a démarré.Je me suis aperçue que je savais faire ça : écrire des chansons.Alors j’ai continué.

Quels artistes vous inspiraient ?

Je ne peux pas dire que j’ai eu de modèle particulier.J’écoutais beaucoup de chanson française.Si je dois citer quelqu’un en particulier, je dirai quand même Jacques Brel, pour son écriture et l’intensité de l’interprétation.

Votre voix est très particulière. La considériez-vous comme un atout ?

Oh non, pas du tout ! Tout le monde me disait que je ne pourrai jamais faire carrière avec une voix pareille. Le public en a décidé autrement…

Comment travaillez-vous ?

C’est généralement la mélodie qui vient en premier. Je me mets au piano et je travaille autour de ces quelques notes de musique. Le texte vient ensuite se greffer sur la partition, le plus souvent en forme d’écriture automatique.

La presse people et les réseaux sociaux semblent se passionner pour vous.Ça vous ennuie ou ça vous amuse ?

Ça m’amuse plutôt de faire le buzz. J’aime bien lancer des trucs pour voir ce que ça va devenir dans les journaux et sur internet.Et je dois dire que je suis rarement déçue ! (rires).

Jain : Souldier

La première écoute est un peu déceptive. Impression dominante: c’est le même que le premier (Zanaka 2016), sans les tubes… Mais Jain (Jeanne Galice de son vrai nom) est une artiste attachante et elle a largement prouvé en live qu’elle n’était pas un produit préfabriqué. Alors on résiste à la tentation de zapper son deuxième effort et, après plusieurs écoutes attentives, les chansons font leur chemin. On aime bien le flow R’n’B d' »On My Way » qui ouvre l’album, les sonorités orientales d’ « Adu Dhabi » (évocation de son enfance dans la capitale des Emirats) et de « Star« , les petites comptines à la Manu Chao electro (« Flash », « Alright », « Dream »), le côté fun et enfantin ( « Inspecta » avec son intro Inspecteur Gadget), la ballade acoustique à la Selah Sue (« Souldier« ), le faux reggae electro qui part en ballade mélancolique au refrain ( « Feel it« , la chanson plus mature du lot)… Au bout du compte, rien d’aussi immédiatement accrocheur que « Come » ou « Makeba » sur le premier album, mais rien à jeter non plus. De la bonne pop, qu’on aura plaisir à lui voir jouer en live dans sa jolie combi bleue rétro futuriste qui a remplacé la petite robe noire à col Claudine de ses débuts.

Eric Fottorino: Dix-sept ans

Par M.A.B

Un dimanche de décembre, une femme de 74 ans, livre à ses trois fils le secret qui l’étouffe depuis sa jeunesse. En avouant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis toujours se révèle dans toute son humanité et son obstination à vivre libre malgré des blessures toujours à vif. « Dix- sept ans » est le nouveau « roman » d’Eric Fottorino. Une œuvre consacrée à sa mère comme « L’homme qui m’aimait tout bas » était dédié à son père adoptif. Des pages personnelles écrites à la première personne par lesquelles, pour la première fois et à un âge avancé, l’auteur s’interroge sur les épreuves subies par celle qui l’a mis au monde. Pourquoi n’a-t-il pas réussi à l’aimer ? Parce qu’il est né de père inconnu ? Parce que trop jeune, dix sept ans en soixante, elle ne l’a pas élevé ? Ou était-ce, cette grand-mère qu’il croyait pleine de bonté qui ruina la vie de sa fille ? L’écriture est tendre. Lucide et pudique. Fottorino fouille sa mémoire, retourne sur les lieux de sa naissance : la ville de Nice. Les derniers mots diront les retrouvailles et l’apaisement d’Eric. « Dix-sept ans » est la première émotion de la rentrée littéraire.

Shannon Shaw : In Nashville

Comme Beth Ditto, à laquelle elle ressemble un peu physiquement, Shannon Shaw s’est finalement émancipée de son groupe californien (The Clams) pour enregistrer son premier album solo à Nashville. La ligne sixties et doo wop est conservée, mais les nouvelles chansons ajoutent une coloration country et rhythm’n’blues qui fait toute la différence. Produit par l’incontournable Dan Auerbach (Black Keys), qui a entouré la chanteuse de vieux requins de studio locaux (certains ont même joué avec Elvis!) , Shannon in Nashville est l’album qu’on a le plus écouté cet été. Et on n’est visiblement pas prêt de s’en lasser. C’est le genre de disque qui vous fait une vie. Achetez-le si possible en vinyle: la pochette est superbe.

Rolling Stones : San Jose 99

En 1998-99, les Stones avaient prolongé la tournée Brigdes To Babylon par plusieurs concerts dans une configuration plus modeste. Baptisé No Security, cette mini-tournée les trouvait au meilleur de leur forme musicalement parlant. En témoigne ce concert, capté en Californie, où le groupe jouait dans une salle de moins de 15 000 personnes. Le répertoire intègre des titres relativement peu joués comme «Some Girls» ou « Saint of Me » et le son, très différent de celui des stades, rappelle celui des tournées des années 70. Le groupe avait mangé du lion ce soir-là, ça se voit et ça s’entend. Le meilleur dvd live des Stones depuis celui de la tournée Some Girls (1978).

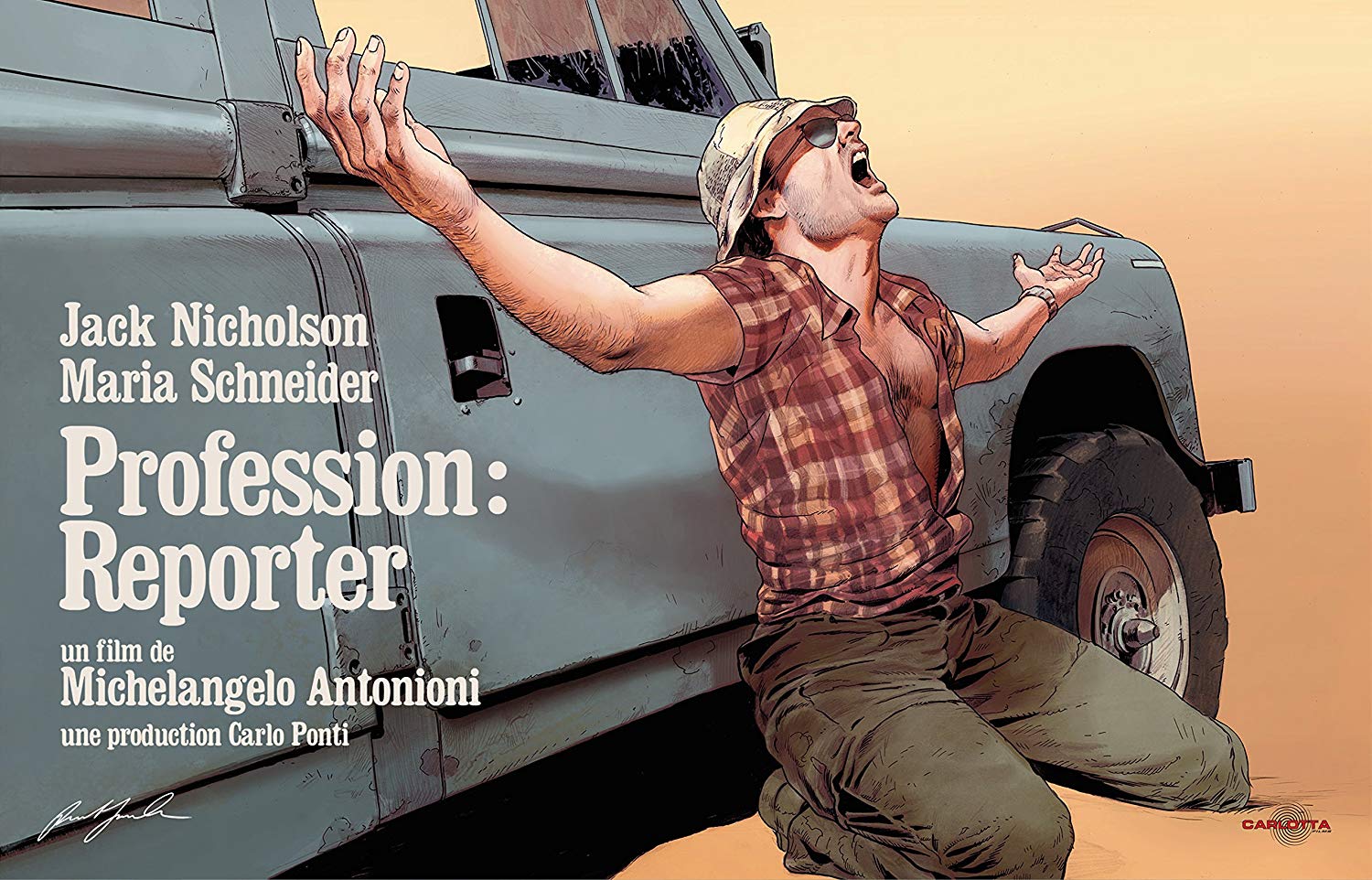

DVD: Profession Reporter

Un des chefs-d’œuvre d’Antonioni, avec Jack Nicholson et Maria Schneider, le cultissime Profession Reporter (The Passenger en VO) ressort dans une version Ultra Collector que tous les admirateurs du réalisateur italien voudront avoir. Un livre illustré de 160 pages, le DVD/BR en version restaurée HD, des tonnes de bonus… C’est Noël ! Comme tous les chefs-d’œuvre, le film est intemporel (avec son fameux plan séquence final de 7 minutes, décortiqué en bonus) et le couple formé par Jack Nicholson et Maria Schneider est inoubliable. Attention, édition limitée.

Jeff Beck : Still On The Run

Enfin un documentaire sérieux consacré à Jeff Beck, le plus génial des guitaristes anglais encore en activité. De facture très classique (interview de l’intéressé entrecoupée de témoignages,d’extraits de concerts et d’images d’archive…), le film de Matthew Longfellow retrace toute la carrière du guitar hero anglais. Avec un maximum de témoignages de stars et de musiciens (David Gilmour, Jimmy Page, Eric Clapton, Slash, Joe Perry, Ron Wood, Rod Stewart…) qui l’ont côtoyé ou accompagné, et disent leur admiration pour ce funambule de la six cordes en perpétuel renouvellement.

Alex Hepburn : If You Stay

Découverte en 2013 avec un premier album soul blues , Together Alone, et son tube FM « Under« , l’écossaise Alex Hepburn revient en grande forme après un léger passage à vide (et un concert raté à Monaco). Pour faire patienter jusqu’à la sortie de son deuxième album, la chanteuse aux yeux myosotis publie un EP 5 titres qui promet énormément. « If You Stay » et « I Believe » sonnent comme des classiques de rhythm’n’blues mais avec un chant moderne, intégrant hip hop et ragga. « Solid Gold » ressemble à un inédit de Back to Black (Amy Winehouse) ou à la BO du prochain James Bond. « High Roller » est une ballade voix-guitare à la Selah Sue. « Can’t Stop« , un pur tube pop… La voix éraillée à la Kim Carnes/Bonnie Tyler d’Alex est mise en valeur par une production retro du plus bel effet. Si le reste de l’album est de ce calibre, ça va cartonner. En attendant on tient notre (demi) disque de l’été !