Le Gainsbook

Le sous-titre explique de quoi il s’agit : « En studio avec Serge Gainsbourg ». L’ouvrage, incroyablement documenté, exhaustif et richement illustré, explore, album par album, la discographie de Serge Gainsbourg avec un sérieux digne d’une thèse universitaire. L’auteur a interviewé des dizaines de musiciens, producteurs et techniciens qui ont aidé Gainsbourg à enregistrer ses chansons.Il a retrouvé les manuscrits, les partitions, les fiches de studio, des photos jamais publiées… Tout y est. Et, loin d’être indigeste, c’est passionnant. Le format broché à couverture souple est idéal pour réécouter, livre en main, tous les albums du grand Serge et en redécouvrir les richesses.

NTM : That’s My People

Alors que la tournée d’adieu de NTM vient de s’achever avec un dernier concert parisien retransmis en direct par France Télévision (voir vidéo), les éditions de La Martinière publient ce beau livre issu de la longue collaboration de la photographe Gaelle Ghesquière avec le duo Kool Shen/JoeyStarr. Jeune photographe de presse, Gaële Ghesquière a shooté le groupe pour la première fois en 1997 et elle a su s’immiscer dans le premier cercle et y rester, jusqu’à cette dernière tournée dont elle a également suivi les préparatifs. Ses images offrent une vision intime du plus grand groupe de rap français, enrichie par de nombreux témoignages de proches. Un magnifique ouvrage qui deviendra vite collector.

Dick Rivers : Live 2018

« Rock’n’roll à donf‘ » C’est ainsi que Dick Rivers présentait sa tournée 2018. Entouré du groupe canadien du guitariste Robert Lavoie, le rocker Niçois jouait un répertoire composé de ses grands succès et de reprises de classiques du rock en VO et en VF, en sachant sans doute qu’il n’irait pas au bout de ses engagements qui courraient jusqu’à fin 2019. On le vit ainsi à Nice en décembre 2018, fatigué mais heureux de revenir enfin jouer dans sa ville natale. Il était temps : le 24 avril 2019, jour de son 74e anniversaire, Dick nous quittait, victime du cancer qui le rongeait. Il reste heureusement un témoignage de ces derniers concerts avec cet album live enregistré pendant la tournée. On peut regretter qu’il n’ait pas bénéficié d’une meilleure production, ni d’une distribution en dehors du site dick-rivers.com, où il faut le commander. Jusqu’au bout Dick aura donc été mal traité par l’industrie musicale. Mais l’important, c’est que le CD existe et qu’il restitue bien l’ambiance « rock’n’roll à donf‘ » de cette dernière tournée, pour laquelle Dick était entouré d’un des meilleurs groupes qu’il ait jamais eu. Le packaging est très soigné, avec une belle photo de pochette et un livret complet avec la setlist, les dates de la tournée et des photos sur scène et en coulisses.

Leonard Cohen : Thanks For The Dance

Sa disparition a laissé un vide sidéral. Par chance, Leonard Cohen avait posé sa voix sur des chansons inachevées que son fils Adam a pris soin de ne pas gâcher en les laissant dans leur jus, avec une production le plus dépouillée possible. Une guitare espagnole par ci, un chœur féminin par là, quelques notes de violon tzigane… Rien de trop appuyé. Les textes et la voix suffisent à déchirer le cœur. Ces 9 chansons sauvés du néant sont parmi les plus belles qu’ait écrites le poète canadien et le disque est magnifique. Un quasi miracle. Merci pour la danse ! Ce sera, hélas, la dernière…

Diego Maradona

Le pitch

Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque à Naples pour un montant qui établit un nouveau record du monde. Pendant sept ans, il enflamme les stades. Le footballeur le plus mythique de la planète a trouvé ses marques dans la ville la plus passionnée – mais aussi la plus dangereuse – d’Europe. Sur le terrain, Diego Maradona était un génie. En dehors, il était considéré comme un dieu. Cet Argentin charismatique a mené le SCC Napoli en tête du tableau pour la première fois de son histoire. Mais le prix à payer était élevé. Accointances avec la mafia, drogue, prostitution… Des heures sombres l’attendaient après ces années fastes…

Ce qu’on en pense

Réalisé à partir de plus de 500 heures d’images inédites, issues des archives personnelles du footballeur, par le documentariste anglais Asif Kapadia, auquel on doit deux très bons films sur Ayrton Senna et Amy Winehouse, Diego Maradona retrace la carrière et cerne la personnalité du pibe de oro mieux qu’aucun autre jusqu’ici (Kusturika s’y était essayé en 2008 avec son Maradona par Kusturica).Le film était en sélection officielle au dernier festival de Cannes, mais le footballeur, qui y était pourtant annoncé, a renoncé au dernier moment à assister à la projection, confirmant ainsi qu’il reste, malgré les années, les excès et les kilos en trop, le roi du contrepied.

Encyclopédie des répliques de films

Sans les répliques de films, on n’aurait même jamais appris à siffler (« Vous savez siffler, Steve ? Vous rapprochez vos lèvres comme ça et vous soufflez ! » Lauren Bacall dans Le Port de l’angoisse) . Il faut donc saluer à sa juste valeur la parution en pack des deux tomes de l’indispensable encyclopédie des répliques de films de Philippe Durant. 8 000 répliques pour ne jamais rester bouchée bée, briller en société et… sauver sa peau ! Grace, par exemple, à celle-ci sur le maniement de la nitroglycérine : « Tu ne bouges pas un sourcil, tranquille. Tu ne respires pas, tu ne fais rien. Ou peut-être une petite prière » (Atlantide l’Empire perdu)…

Last Train : The Big Picture

Rock à guitare pas mort. Last Train le prouve avec un second album magnifique qu’on écoute en boucle depuis sa sortie. Le quartet alsacien, dont le premier album était déjà prometteur, a semble-t-il retenu la leçon de Nirvana et du grunge, avec des titres bien lourds, qui alternent passages lents, montées en puissance démoniaques et accélérations fulgurantes, n’hésitant pas à s’étirer sur près de dix minutes (« The Big Picture » et son clip génial à voir ci-dessous). Le chanteur a les cordes vocales les plus déchirées depuis Kurt Cobain et les pistes de guitare sont à tomber. De loin le meilleur disque de rock français (chanté en anglais) de 2019.

Alex Beaupain: Pas plus…

(Photo Vincent Desailly)

Secret le mieux gardé de la chanson française, Alex Beaupain ne semble être connu que par les fans des films de Christophe Honoré, dont il signe régulièrement les B.O et par ceux de Julien Clerc, pour lequel il a écrit plusieurs succès. C’est bien dommage, car ses propres albums sont excellents et on les aime beaucoup. Celui-ci est son sixième et il est encore meilleur que le précédent. Plus sombre aussi, avec des textes poignants chantés de la voix la plus douce qui soit. Écoutez « Les Sirènes », « Orlando » ou « Tout le contraire de toi », qui ouvre l’album, et vous comprendrez le sens de l’expression « long comme un jour sans Beaupain».

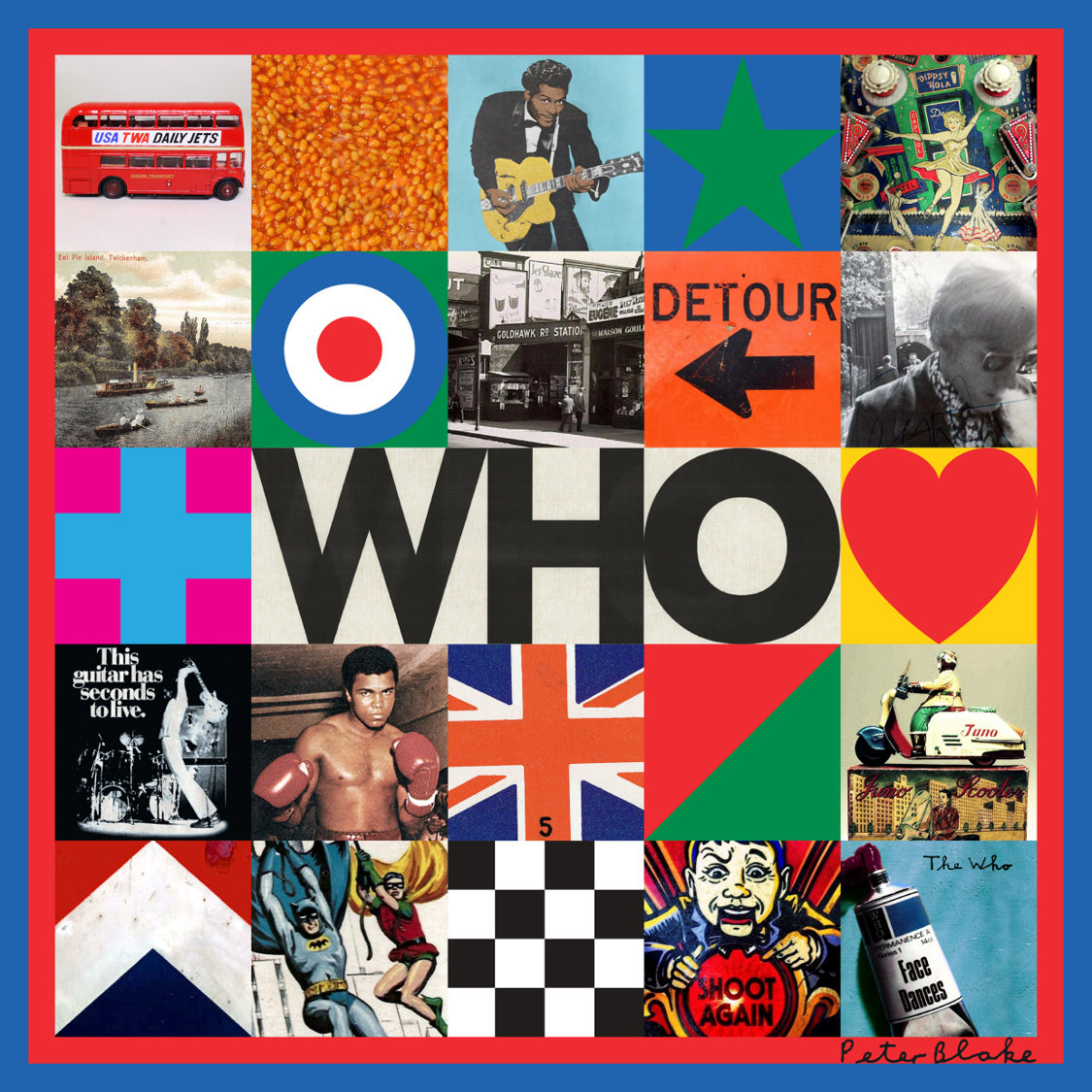

The Who : Who

On n’attendait plus grand-chose des Who, réduits au duo Townshend/Daltrey et désormais septuagénaires. Et bim ! Voila qu’ils produisent leur meilleur album depuis Who Are You (1978 !). Onze nouvelles chansons impeccables qui sonnent parfaitement Who (d’où le titre), avec riffs de guitares rageurs, boucles de synthé à la « Baba O Riley » et textes concernés. Et la voix de Roger Daltrey, inoxydable. Rien qui risque de casser l’internet, ni de faire un hit sur les radios FM, mais des compos solides, bien produites, que les vieux fans auront plaisir à découvrir et qui leur donneront envie de réécouter Who’s Next, Quadrophenia et même Who Are You tant qu’on y est. Le tout sous une pochette superbe qui incite à acheter le vinyle plutôt que le CD. C’est Noël !

NoJazz : Beautiful Life

Avec ce 7 ème opus, le groupe niçois Nojazz poursuit l’exploration de l’électro jazz world, véritable marque de fabrique du groupe, tout en maintenant son cap soulful. Leur nouvelle voix hautement funky, apparue dans l’album précédent (Soul Stimulation), surfe sur des rythmiques percutantes, parfois même déroutantes, se glisse avec aisance entre les riffs de cuivre toujours si puissants et trouve parfaitement sa place au milieu d’arrangements débridés. Les NoJazz déploient ici plus que jamais leurs talents d’écoute et d’improvisation. Ils aiment surprendre autant qu’ils aiment être surpris. Chaque nouveau titre est pour eux l’occasion d’une plongée vers l’inconnu initiant sans peine de nouvelles collaborations à travers la planète. Le son très abouti et actuel de « Beautiful Life » en est une belle illustration.

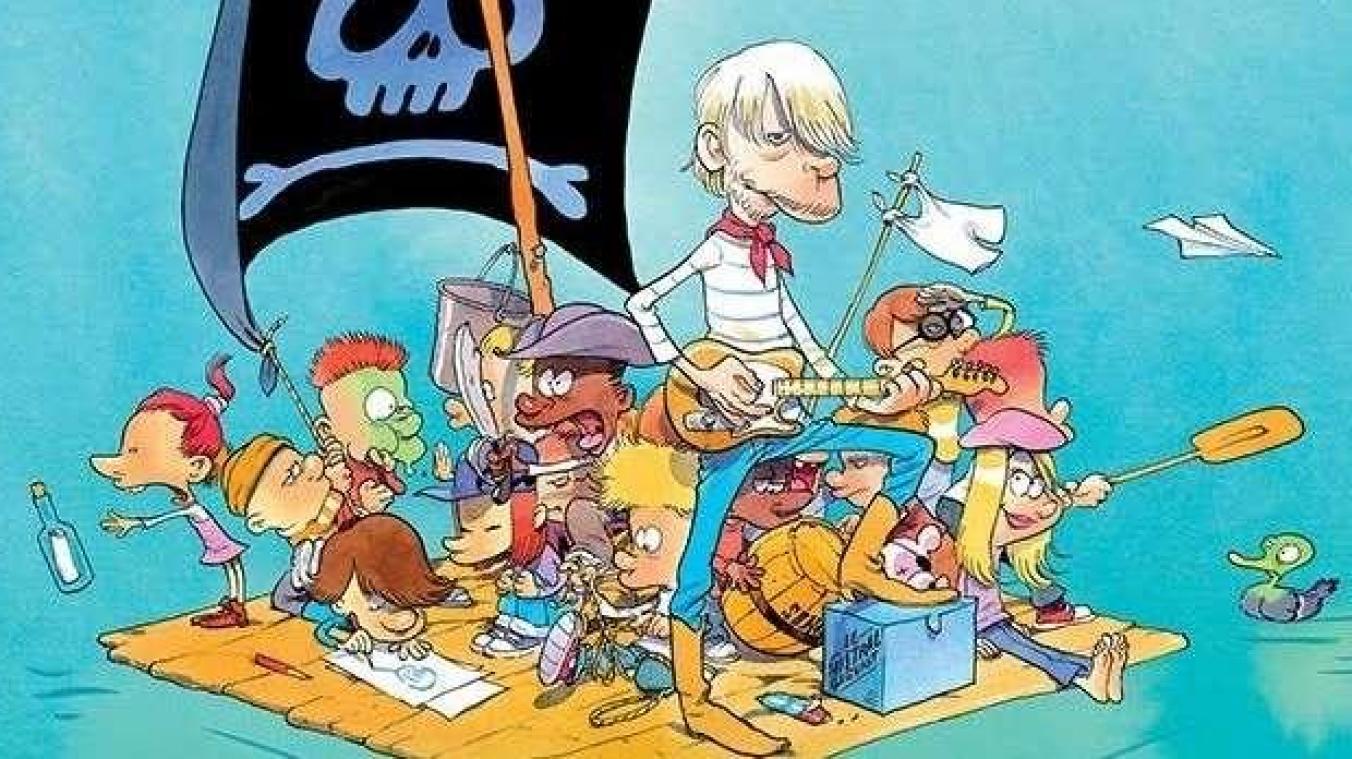

Renaud : Les Mômes…

Depuis qu’il est repassé à l’eau, Renaud a retrouvé son mojo. Cet album « pour enfants », le prouve mieux encore que le précédent, qui était celui de sa résurrection et en portait encore les stigmates. Cette fois, Musiques et textes sont du niveau des meilleures années. Il n’y a que la voix qui n’est pas revenue, hélas, mais après quelques écoutes on n’y fait plus attention, tellement les chansons sont bonnes. Renaud y évoque l’enfance (l’école, la récré, les copains, les grandes espérances, les petites peurs, les sorties au parc…) avec la gouaille et l’humour de Titeuf… La nostalgie en plus. « Les Animals« , en single, donnent le ton, avec un texte malin et un refrain particulièrement entraînant. Le reste est du même tonneau : du grand Renaud.

Coldplay: Everyday Life

A la première écoute, on se demande ce qu’on est en train d’écouter : un disque de démos world ? Un Christmas Album apocryphe ? La BO d’un film imaginaire ? Le Mystère des voix bulgares ? Mais non, c’est bien le nouveau Coldplay. Un album beaucoup plus aventureux que ses prédécesseurs, qui rompt avec les racines pop du groupe et l’envoie voyager aux lisières de la world music et du jazz oriental. PAS DE PANIQUE ! Le talent mélodique de Chris Martin est toujours là et il y a de très belles chansons (« Daddy », « Arabesque »…). C’est un disque grave, profond et beau, ouvert sur le monde mais à écouter chez soi, pas dans les stades avec un bracelet fluo, des ballons et des confettis. Un disque pour « la vie de tous les jours », comme le suggère son titre.

Interview : Lofofora

Après une «parenthèse acoustique» qui aura tout de même duré deux ans, Lofofora a rebranché les guitares pour Vanités, dixième album d’un groupe qui fête cette année ses 30 ans d’existence. Reuno, le charismatique chanteur des Lofo, qui a vécu à Cannes une partie de son adolescence, nous a raconté l’enregistrement…

Le nouvel album sonne plus électrique que jamais.Ça vous avait manqué ?

Deux ans à jouer acoustique pour des clowns électriques comme nous, c’était effectivement un peu long. On était heureux de retrouver la fée électricité et on a remis les watts !

Cette parenthèse acoustique a-t-elle apporté quelque chose au son du groupe ?

Le fait d’avoir été dépouillé des artifices de la distorsion nous a sans doute conduits à des compos plus aérées… Toutes proportions gardées, car ça reste du rock lourd.Disons qu’on a travaillé avec les amplis à 9 plutôt qu’à 11 (rires). Côté chant, j’ai aussi moins de complexes : je sais que je peux me permettre plus de choses sans que les fans du groupe se barrent en courant.

La longévité du groupe devrait vous rassurer : 30 ans d’existence pour un groupe de metal, c’est rare.Vous allez les fêter ?

On n’est pas trop pour les commémorations et les médailles.C’est un peu antinomique avec l’idée qu’on se fait du rock. On ne fête pas l’anniversaire du groupe, mais on célèbre la vie sur scène tous les soirs et le plaisir de jouer encore ensemble après tout ce temps.

Votre bio Wikipédia indique que vous vous êtes rencontrés à un concert d’Iggy Pop à Antibes, c’est vrai ?

Pas tout à fait.Phil Curty, notre bassiste, est originaire de Nice et moi j’ai vécu à Cannes de 16 à 23 ans. On s’est rencontrés au Fort Carré d’Antibes et on a commencé à se voir régulièrement.Lui jouait déjà dans un groupe punk. C’est après un concert d’Iggy au théâtre de verdure de Nice qu’on a effectivement décidé de faire de la musique ensemble.Il faut croire qu’il a été particulièrement convaincant ce soir-là (rires)

Quelle est la recette pour durer en tant que groupe de Metal ?

S’entourer des bonnes personnes et être sincère. Tant qu’on a toujours plus envie de tailler la route pour jouer ensemble que de partir en vacances et qu’on reste connecté au monde, on trouve toujours des raisons de s’énerver et d’écrire de bonnes chansons rock.

COD : Modern Warfare

Par Cédric Coppola

Fidèle au rendez-vous annuel, le nouveau Call of Duty est désormais disponible. Il bat une énième fois des records puisque ce nouvel opus a engendré près de 600 millions de dollars lors des trois premiers jours de lancement ! Un chiffre hallucinant, signe que l’engouement pour le blockbuster d’Activision ne faiblit pas. Développée par Infinity Ward , la série des «Modern Warfare » a pour objectif de se focaliser sur des conflits contemporains avec comme point central la lutte anti-terroriste. Ce cru 2019 qui fait également office de reboot s’inscrit dans cette lignée et propose une campagne de premier ordre qui bien que courte, nous envoie aux quatre coins du globe au cours de missions intenses. Une envie de réel… mais aussi de créer une pure fiction. Ainsi la Syrie et Al-Qaïda apparaissent sous des noms d’emprunts. Certaines libertés ont aussi été prises avec les agissements de l’armée russe. Un point faisant même l’objet d’une polémique, notamment en raison d’une séquence où l’on dirige une enfant qui voit son père abattu sous ses yeux par un soldat soviétique… A jouer en connaissance de cause, avec un certain recul, donc. Entre phases d’infiltrations, utilisation de drones, passages où il faut user du fusil de sniper, défense d’une ambassade, attentat à Piccadilly… les situations rencontrées sont variées.

Le côté scripté, scénarisé, fait toujours son petit effet et l’ensemble est diablement spectaculaire. Comme de coutume, plusieurs niveaux de difficultés sont disponibles. Une fois cette campagne achevée, direction le multi. Petite surprise, le mode zombie n’est pas au rendez-vous. Il est remplacé par des opérations spéciales haletantes à mener en coop. Attaque ou défense d’objectifs sont les maîtres mots de ces défis réellement funs, surtout en compagnie d’amis. Fer de lance de la galette, dont l’installation avoisine les 120 go sur PS4 Pro, l’aspect compétitif est une nouvelle fois des plus complets. On note des cartes où il faut jouer dans l’obscurité, des conflits à grande échelle avec des véhicules blindés, du match en équipe ou chacun pour soi…. Le tout en comité plus ou moins réduit. Autre gros plus : le Crossplay. Désormais il est possible de se fritter simultanément que l’on soit sur PS4, X-One ou PC ! D’un point de vue technique, « Modern Warfare » est une vraie réussite. Les graphismes se situent un cran au-dessus des précédentes productions et le travail sonore est remarquable. Avec un bon équipement, l’immersion est totale et pourra même perturber les plus sensibles ! Autre atout de cet opus 2019, l’absence de lootboxes ! Désormais, il s’agit de remplir des défis (abattre tant d’ennemis avec une arme particulière, terminer un certain nombre de parties…) pour accumuler des points d’expérience et débloquer du nouvel équipement. Une idée qui porte ses fruits, au point de rendre le jeu encore plus chronophage ! (Testé sur PS4 Pro)

Cigarettes After Sex : Cry

Non contents d’avoir le plus beau nom de groupe du monde, les Cigarettes After Sex produisent la plus belle musique qui soit. On craignait qu’ils ne puissent jamais surpasser la perfection ouatée de leur premier album, paru il y a deux ans, et qu’on écoute encore en boucle chaque fois qu’une soirée s’éternise. Leur second est encore meilleur, avec des chansons qu’on croirait remixées du Velvet 3 par Roger Waters pour un film de David Lynch : crépusculaires et sensuelles, portées par la voix androgyne de Greg Gonzalez et des arrangements minimalistes de musique de chambre. Etonnant pour un groupe originaire d’El Paso (USA). Beau à pleurer, Cry est l’album de l’hiver… Et de tous les suivants. A écouter en boucle sous la couette avant, pendant et après l’amour…