Magma : Zëss

Magma a 50 ans. Fondé en 1969 (la même année que Led Zeppelin !), c’est, de loin, le plus ancien des groupes français. Bien qu’une centaine de musiciens se soient succédés en son sein, sa ligne musicale n’a jamais changé. Et le noyau dur formé par Christian et Stella Vander est toujours là pour y veiller. Le couple possède un Home studio sur les hauteurs de Nice, à Aspremont, où il vient régulièrement travailler sur ses nouveaux projets. C’est là qu’a été finalisé le nouvel album de Magma, Zëss, sorti le 28 juin. Christian Vander nous en a parlé avant le trés attendu concert de Magma à Jazz à Juan, le 16 juillet.

« Zëss est une pièce musicale que j’ai composée dans les années 70 sur un piano de studio qui avait un son extraordinaire, raconte Christian Vander. Elle est restée inachevée jusqu’à aujourd’hui, bien qu’on en ait souvent joué des extraits en concert. Stella me pressait de l’enregistrer, mais j’ai toujours refusé à cause de sa signification. Son sous-titre c’est « Le jour du néant ».Je me disais que le jour où on l’enregistrerait ce serait la fin de Magma. Qu’est-ce qu’on fait quand on a passé le jour du néant ?(rires). Bref, Stella insistait et j’étais bien embêté. J’ai trouvé la solution en me persuadant que « ce jour du néant » était en fait le songe du narrateur, pas la réalité. Et j’ai dit OK ». À partir de là, c’est semble-t-il Stella qui a pris les choses en main et a recruté les musiciens pour donner à Zëss sa forme définitive. Pour la première fois Magma a ainsi fait appel à un orchestre philharmonique de 50 musiciens pour accompagner la transe originelle du morceau. Le résultat est superbe. Contemporain de 1001° Centigrades, Mekanïk Destruktïw Kommandöh et Köhntarkösz, Zëss renvoie à la période musicale la plus prolifique pour les fans de Magma. Mais avec un son et une orientation plus moderne. Christian Vander avoue avoir été bluffé lui-même en écoutant la version définitive de 38 minutes qui a été gravée sur disque : « J’étais très ému.L’arrangement de cordes qu’a réalisé Remi Dumoulin est magnifique. Le tempo est plus lent que sur le titre originel et cette version est plus mélodique.On sort de la simple transe à la Mekanïk Destruktïw Kommandöh pour entrer dans quelque chose de différent.C’est exactement ce que je souhaitais ». Zëss prouve, en tout cas, que la musique de Magma est toujours bien vivante, 50 ans après ses premiers enregistrements. Une formidable manière de marquer cet anniversaire. Après un concert à la Philharmonique de Paris et celui de Jazz à Juan, le groupe partira en tournée mondiale avec les États-Unis et le Japon en ligne de mire pour 2020. « Dommage qu’on ne puisse pas emmener l’orchestre philharmonique, regrette seulement Christian Vander. Pour le reste, il faut quand même remercier les dieux de nous avoir accordé cette longévité.Et prier pour qu’ils continuent à nous inspirer.Le programme est toujours le même depuis le premier jour : « A la vie, à la mort… et après ».Je ne sais pas ce que sera l’après Zëss, mais ce qui est sûr c’est qu’on ira jusque-là ».

Interview : Naomi Kawase

Habituée du Festival de Cannes, où on l’a découverte en 1997, avec Suzaku son premier long métrage qui lui a valu la Caméra d’or , Naomi Kawase y a présenté depuis tous ses films. Sauf le dernier, Voyage à Yoshino, dont elle a, en quelque sorte, réservé la primeur au public de la Cinémathèque de Nice, où elle était invitée à donner une «Leçon de cinéma», avant de faire de même à Beaubourg (voir vidéo). Un événement qui avait attiré la foule des grands soirs. C’est à guichets fermés que l’on a pu découvrir cette fable écologique dans laquelle Geneviève Binoche joue une française à la recherche d’une plante médicinale aux vertus quasi magiques… La réalisatrice japonaise a accepté de nous parler du film qui vient de sortir en dvd…

La forêt de Yoshino, que vous filmez magnifiquement, existe-t-elle vraiment ?

Oui bien sûr et depuis mille ans.C’est un lieu sacré qui fait partie de la culture japonaise.

Votre cinéma a toujours été tourné vers la nature. Mais cette fois, on sent une urgence particulière…

Pour nous Japonais, les préoccupations écologiques se doublent d’un aspect religieux.La mort de la nature, c’est aussi la mort des divinités qui l’habitent. Cela génère beaucoup d’angoisse.C’est de cela que je voulais parler dans ce film, à travers le regard d’une étrangère dont les préoccupations rejoignent celles des habitants de la forêt…

Comment concevez-vous vos films ?

Tout est important : l’image, l’histoire, le texte. Dans ce dernier film en particulier le langage était paradoxalement important, avec un personnage qui ne parle pas japonais et qui n’est pas toujours comprise. Cela m’intéressait de voir comment on peut dépasser la non communication linguistique dans les contacts humains. Mais tout part de ma frustration devant le désastre écologique qui se profile avec le changement climatique. La seule chose que je puisse faire c’est des films qui alertent sur les atteintes à la nature. Cette question était centrale pour le Voyage à Yoshino.

Le ton du film est plus fantastique ou mystique que dans les précédents, pourquoi ?

Pour les japonais, la nature et les dieux sont intimement liés. Porter atteinte à la nature, c’est risquer de tuer le divin. Cela génère une angoisse supplémentaire que j’ai cherché à illustrer de cette manière.

Comment faites vous pour filmer la nature de cette manière?

Le secret c’est de ne pas chercher le contrôle absolu des choses. Il faut se faire accepter par l’environnement, se laisser aller et attendre, avec une grande patience, le moment idéal pour filmer.

C’est la première fois que vous travaillez avec un actrice occidentale. Pourquoi Juliette Binoche?

Je l’ai rencontrée l’année dernière à Cannes et nous nous sommes entendues immédiatement. Nous autres Japonais croyons en la valeur des rencontres fortuites. Juliette connaissait mes films et avait envie de travailler au Japon.J’ai saisi l’occasion qui se présentait et trois mois après nous démarrions le tournage.

Comment se fait-il que vous soyez aussi francophile?

J’ai découvert le cinéma français avec la Nouvelle Vague, Godard et Truffaut, à l’école et cela m’a marquée. Ensuite, il y a eu Cannes, à qui je dois ma notoriété et ma carrière internationale. La France, c’est un peu ma deuxième famille. Je travaille avec beaucoup de français sur mes films: pour la production, le montage, le son…

Bientôt un film en France, alors ?

Qui sait de quoi l’avenir sera fait ? Mon ami Hirokazu Kore-eda, qui a eu la Palme d’or l’an dernier à Cannes avec Une Affaire de famille, a tourné son nouveau film en France . Je vais attendre de voir ce qu’il en dit ! (rires)

Interview: Nathan Ambrosioni

A 19 ans, le Grassois Nathan Ambrosioni a réalisé son premier long-métrage : Les Drapeaux de papier. Un drame familial intimiste à la réalisation sensorielle qui a conquis les spectateurs des festivals où il a été présenté (2 prix du public) et emballé la critique, qui parle déjà de Nathan comme du « Xavier Dolan français » ! A l’occasion de sa sortie en dvd, le jeune prodige a répondu à nos questions…

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Nathan Ambrosioni, j’ai 19 ans, je suis né à Grasse et j’ai grandi à Peymenade. Mon père est ingénieur et ma mère commerçante. Rien à voir avec le milieu du cinéma…

Comment est née votre vocation de cinéaste ?

J’aimais les films d’horreur et à 12 ans j’ai été marqué par le film Esther de Jaume Collet-Serra (2009) que j’ai vu en vidéo. Il m’a terrifié mais j’ai pris conscience qu’on pouvait ressentir et provoquer des émotions très fortes avec le cinéma. Quelques temps plus tard j’ai revendu des jouets et ma console de jeu pour m’acheter un camescope. J’ai commencé à écrire des scénarios de films d’horreur et à mettre en scène mes copains le week end en faisant le montage sur l’ordi de la maison. J’ai ainsi réalisé deux films d’horreur amateur que je me suis débrouillé pour montrer au marché du film à Cannes. Et puis j’ai vu Mommy de Xavier Dolan et j’ai été bouleversé. Ca m’a donné envie de voir d’autres genres de films et quand j’ai su qu’il avait commencé très jeune je me suis dit que c’était donc possible.

A part Xavier Dolan, quels autres cinéastes vous ont influencé ?

Gus Van Zant, Jacques Audiard, Felix Van Groeningen et surtout Terrence Malick dont je peux regarder les films en boucle

Comment êtes-vous parvenu à faire produire Les Drapeaux de papier ?

J’ai écrit le scénario l’année de ma terminale L en m’inspirant du témoignage d’un jeune délinquant tout juste sorti de prison que j’avais lu dans Libé. J’ai envoyé le scénario par mail à une boite de production dont j’avais repéré le nom sur le générique de quelques films que j’avais bien aimés. J’ai harcelé la productrice Stephanie Douet au téléphone pour qu’elle le lise et elle a fini par le faire. Elle m’a rappelé pour me rencontrer et on a monté le dossier pour l’avance sur recettes que j’ai été le plus jeune réalisateur français à obtenir à l’âge de 17 ans. J’ai eu mon Bac et comme Parcoursup n’avait retenu aucun de mes choix d’orientation, j’étais libre pour commencer le tournage fin janvier 2018 entre Draguignan, Grasse, Peymenade, Nice et Juan les pins.

Comment avez-vous convaincu Guillaume Gouix et Noémie Merlant à faire le film?

J’étais allé porter le scénario à Noémie à Aix où elle avait une avant première. Elle l’a lu et a accepté de jouer dans le film. Comme elle a le même agent que Guillaume, c’est lui qui s’est chargé de le convaincre. Je n’en revenais pas qu’ils aient accepté tous les deux.

Pourquoi ce titre Les drapeaux de papier ?

Cela fait référence à la scène où le personnage de Guillaume fouille dans les affaires de sa sœur et retrouve les drapeaux de prière tibetains que leur mère leur avait envoyés de voyage. Cela leur rappelle leur enfance et le choc qu’a été la mort de leur mère. On peut imaginer que c’est à partir de là que sa vie a dérapé…

Prochaine étape ?

J’écris un nouveau scénario que j’espère pouvoir tourner dans la région. Je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre mais je veux continuer à faire ce métier qui me passionne.

Madonna : Madame X

On n’attendait pa vraiment de la sexagénaire Madonna qu’elle accouche du disque de l’été 2019. Madame X, son nouvel opus, y ressemble pourtant bigrement : pop, trap, reggaeton, disco, hispano, rap, opérette… Il y en a pour tout le monde ! Pourtant l’album garde une certaine unité et on se surprend à l’écouter en entier et en boucle, ce qui ne nous était plus arrivé avec la Ciccone depuis… longtemps ! De bon augure pour les concerts parisiens du Grand Rex en février-mars. Pour tenir jusque-là, on peut opter pour la version digipack Deluxe qui offre, sur un CD bonus, trois bonnes chansons supplémentaires.

Bruce Springsteen : Western Stars

Après Broadway, Hollywood ? En pleine phase de diversification (autobiographie, Seul en scène…), Bruce Springsteen s’éloigne de son format de composition habituel avec ce nouvel album attendu (5 ans se sont écoulés depuis le précédent), qui va surprendre, voire déconcerter ses fans. Western Stars sonne plus comme une collection de chansons écrites pour la Bande Originale d’un film que comme un album classique du Boss. La voix est posée comme d’habitude et les thèmes springsteeniens sont là, mais enrobés dans des nappes de cordes et de cuivres, parfois jusqu’à l’emphase. Comme si un arrangeur de musiques de films était passé derrière lui en studio pour terminer des chansons laissées inachevées (certaines sont très courtes). Le résultat est un peu déstabilisant au début, mais c’est suffisamment beau pour qu’on s’accroche et qu’on y revienne. A l’image du single « Hello Sunshine« , qu’on a fini par adorer après de premières écoutes réticentes et de la chanson-titre, « Western Stars« , qu’on a immédiatement adoptée.

Nekfeu: Etoiles+Expansion

Annoncé par un documentaire de making of diffusé au cinéma en séance unique, le nouvel album de Nekfeu, Les Etoiles vagabondes, a été mis en ligne dans la foulée sur les plateformes de streaming. Deux semaines plus tard, le rappeur de la Trinité balançait un album complet de bonus, le bien nommé Expansion. Au total, 32 titres solides, ouverts sur les musiques et les problèmes du monde, mais aussi très introspectifs, voire psychanalytiques, dans lesquels le Niçois parle de son rapport conflictuel au succès, de ses supposées pannes d’inspiration ( tu parles !) et de ses problèmes de coeur. Des thèmes omniprésents dans le documentaire, où l’on voit Nekfeu et son crew faire face à ses doutes , en partant chercher des nouvelles idées à Tokyo, Los Angeles, La Nouvelle Orléans et, pour finir, sur l’île grecque d’où est originaire sa famille. L’occasion de ramener des sons différents (chorale gospel, orchestre à cordes japonais , rébétiko) et de faire des rencontres inspirantes (les migrants de Mytilène). Finalisé à Bruxelles, dans le studio de Damso, ce double album thérapeutique ne marque pas de rupture avec les deux précédents et devrait finir d’imposer Nekfeu en patron du rap français. Son duo inattendu avec Vanessa Paradis (« Dans l’Univers« ) pourrait aussi lui permettre de toucher un public encore plus large. On a hâte en tout cas d’écouter les nouveaux titres en live au festival Crossover dont le rappeur de la Trinité sera l’une des têtes d’affiche au mois d’août.

Interview : Viggo Mortensen

Dans Green Book de Peter Farelly,qui vient de sortir en dvd, Viggo Mortensen joue un chauffeur-garde du corps Italo New-Yorkais à la Robert de Niro, qu’on croirait droit sorti d’un film de Martin Scorsese. Un parfait rôle de composition pour cet acteur danois mince, élégant et cultivé, qui parle cinq langues couramment, dont la nôtre. C’est en français qu’il a répondu à nos questions…

Connaissiez-vous l’existence du Green Book?

Oui, j’avais un livre pour enfants, Ruth et le Greenbook, qui racontait le voyage d’une jeune noire avec ses parents dans le Sud de l’Amérique.Une humiliation quotidienne…

Voyez-vous des similitudes entre l’Amérique d’aujourd’hui et celle de 1962 que décrit le film?

Évidemment, c’est un moment parfait pour le film en raison de la situation politique aux États-Unis. Mais ça aurait été un bon moment il y a dix ans et ça le sera sans doute encore dans vingt ans. Le racisme et la discrimination sont toujours d’actualité partout, hélas. Cela fait partie de la nature humaine. C’est le travail de chaque génération de lutter contre.En soi-même et dans la société…

Avez-vous été surpris qu’on vous propose un rôle d’Italo-New Yorkais?

Un peu oui, j’avoue. Mais pas plus que quand on m’a demandé de jouer Sigmund Freud! Dans ces cas-là, je me dis toujours que le réalisateur sait ce qu’il fait.Et puis j’ai rencontré le fils du vrai Tony Lip, qui m’a beaucoup aidé à rentrer dans le rôle en m’ouvrant les albums de famille et en me faisant écouter des enregistrements de son père. Il était très présent sur le tournage et quand je le voyais avec les larmes aux yeux à la fin d’une prise, je pouvais me dire que j’avais dû être juste.

Votre transformation physique est étonnante…

Prendre du poids n’a pas été le plus difficile: tout le monde est capable de bouffer des pizzas et des hamburgers à la chaîne. Le plus dur a été de prendre l’accent, de retrouver le vocabulaire de l’époque et de comprendre le personnage de l’intérieur sans le juger.

Avez-vous pensé à votre propre père?

Il était de la même génération que Tony, il a grandi dans le même milieu social. Sa façon de penser était typique de cette génération d’hommes qui ont été presque naturellement racistes. Il était drôle et têtu comme Tony.C’était un peu sa version danoise!

N’aviez-vous pas peur que Peter Farelly ne soit pas le réalisateur idéal pour cette histoire?

C’est vrai que ça étonne tout le monde dans le métier de la part du réalisateur de Mary à Tout Prix. Mais j’avais lu un de ses livres, The Comedy Writer et d’autres nouvelles de lui, je savais qu’il avait un côté sérieux. Après, on ne sait jamais: même de très bons réalisateurs peuvent faire de mauvais films. En l’occurrence, je pense que Pete a fait un film digne de Franck Capra et de Preston Sturgess.

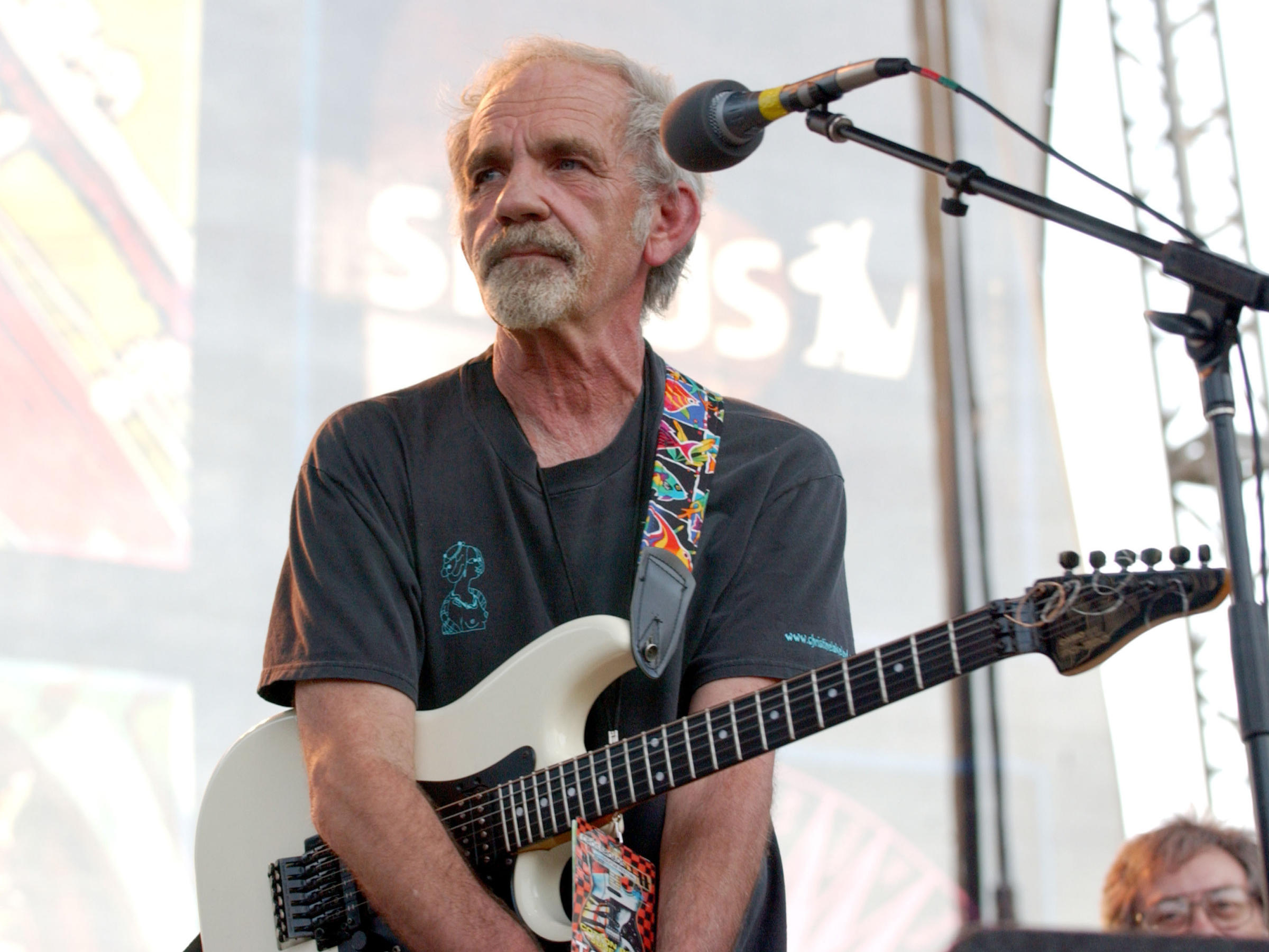

JJ Cale : Stay Around

Disparu en 2013 aussi discrètement qu’il avait vécu, JJ Cale laisse un héritage musical qui va bien au delà de ses propres chansons (« After Midnight », « Cocaine », pour ne citer que celles-là) : Eric Clapton et Mark Knopfler, entre autres, lui doivent une deuxième partie de carrière apaisée et digne. Six ans après sa mort, sort un nouvel album de chansons inédites qui vont lui permettre de « rester dans le coin » (Stay Around) encore un peu de temps. Un disque d’une parfaite coolitude, qui ne dépare en rien son impeccable discographie et qu’on va écouter tout l’été en rêvant de siestes dans le hamac et de bière fraîche…

Eric Clapton : Life In 12 Bars

Premier des grands guitaristes anglais (Jeff Beck, Jimmy Page, Rory Gallagher…) à émerger du blues boom britannique du début des années 60, Eric Clapton est aussi– et de loin- le plus célèbre. Sa participation à des groupes devenus mythiques (Yardbirds, Cream, Blind Faith, Derek and the Dominoes) et ses succès commerciaux en solo (461 Ocean Boulevard, Slowhand, Unplugged…) en ont fait, à 73 ans, une des icônes les plus vénérées du rock. Un véritable Dieu de la guitare, considéré comme tel depuis qu’une main anonyme avait graphé sur les murs de Londres « Clapton is God », alors qu’il venait à peine d’intégrer les Yardbirds. Très attendu, le documentaire que lui consacre l’américaine Lili Fini Zanuck raconte évidemment la geste artistique de ce virtuose autodidacte de la six cordes, au travers de témoignages de ses proches et de ses pairs, d’images d’archives et de performances rares, remontant sa fabuleuse carrière. Mais ce sont surtout les confidences de l’artiste lui-même qui font l’intérêt du film et lui donnent son caractère poignant et autobiographique.La vie, en effet, n’a pas épargné Clapton, abandonné par sa mère lors de son plus jeune âge, soumis à diverses addictions (drogue et alcool), malheureux en amour (parce qu’éperdument amoureux de la femme de son meilleur ami, le Beatle George Harrison) et père dévasté par la mort de son jeune fils Connor, défenestré d’une chambre d’hôtel. Face caméra, l’artiste évoque ces moments douloureux avec pudeur, mais sans chercher à cacher sa part d’ombre. Celle d’un homme dont la dévotion au blues aura constitué, toute sa vie, l’unique planche de salut.

Interview: M. Night Shyamalan

Il fallait s’appeler M. Night Shyamalan pour fourguer à la fabrique de super héros que sont devenus les studios Disney depuis le rachat de Marvel, un scénario aussi tordu et politiquement incorrect que celui de Glass, son nouveau film. On y retrouve les (super) héros d’Incassable (Samuel L. Jackson, Bruce Willis) et de Split (James McAvoy), enfermés dans un asile d’aliénés ! Les super héros (et partant, ceux qui se passionnent pour leurs exploits) ne seraient-ils donc que de grands malades ? On lui a posé la question à l’occasion de la sortie du film en vidéo…

Aviez-vous l’idée d’une trilogie dès Incassable ?

Pas vraiment, mais j’avais dans l’idée qu’Incassable et Split pouvaient être liés d’une certaine manière. Ce qui m’intéressait surtout c’est de pouvoir réutiliser ces personnages. J’ai donc demandé l’autorisation à Universal pour Split et j’ai été étonné qu’ils acceptent. J’ai quand même attendu de voir si le film aurait du succès pour commencer à écrire une suite, sinon ce n’était pas la peine. Il m’a fallu aussi obtenir l’accord de Disney pour Incassable, car je voulais utiliser des scènes coupées. Notamment une entre un prêtre et Bruce Willis après l’accident de train, à laquelle je tenais beaucoup. Mais jai encore dû y renoncer car elle était trop dramatique et elle ralentissait l’action. Dans un thriller, il faut avancer droit.

Justement, Glass est-il un thriller, un film fantastique ou un film de super-héros?

J’ai essayé de faire un bon thriller qui puisse fonctionner séparément. Ce que j’aime, c’est raconter des histoires par le suspens, la tension du cadre. Je suis de l’école Hitchcock pour cela, c’est ça qui me parle dans le cinéma. Mon truc, c’est la narration à la Hitchcock. La scène de l’usine de briques , avec tous ces points de vues différents, c’est vraiment une scène de thriller. Pour moi, Glass est un thriller.

Les super-héros sont- ils de grands malades qui s’ignorent ?

Le film essaie de répondre à cette question. J’aime penser qu’il y a, en chacun de nous, un super-héros qui s’ignore. Même si, au contraire des super-héros, on doit d’entraîner beaucoup pour réussir à accomplir certaines choses. C’est le cas des grands sportifs : ils font parfois des choses fantastiques, mais c’est le résultat d’heures d’entrainement forcené.

La fin ouverte de Glass annonce-t-elle une suite ?

J’aime les films incomplets, qui laissent le public remplir les trous de la narration quand il sort de la salle. Beaucoup de films que j’aime dans l’histoire du cinéma fonctionnent comme cela. C’était déjà le cas d’ Incassable et de Split. Mais je pense que j’en ai fini avec ces personnages, cette fois. Il est temps que je passe à autre chose.

Vous arrive-t-il de connaître l’angoisse de la page blanche?

Oui et ça me stimule énormément. Ma solution pour lutter contre le syndrome de la page blanche, c’est de jeter des idées sur le papier, quelles qu’elles soient, sans souci d’histoire. Hier, par exemple, j’ai noté que j’aimerais tourner un film avec des mouvements de caméras extrêmement précis comme dans Rachômon de Kurosawa. En rentrant chez moi après la sortie de Glass, je vais me mettre au travail pour réunir tous les éléments épars que j’ai consignés. J’ai plusieurs idées de scénarios. Mais les idées de films c’est comme les femmes : on est plus attiré par celles qui vous résistent. Une idée qui fonctionne toute seule m’intéresse moins qu’une à laquelle il faut que je m’attelle pour lui donner forme. J’ai deux idées de films: une presque aboutie et l’autre pas du tout. Mais je me sens plus attiré naturellement vers celle qui est la plus incertaine…

Vos apparitions dans vos films, c’est en hommage à Hitchcock ?

J’adore faire ça, mais je ne veux pas que ça gène la narration, qu’on dise : « Tiens voila le petit indien bouclé ! ». La scène du mec dans la boutique qui reconnaît David (Bruce Willis) parce qu’il allait au stade quand l’autre était encore surveillant, ça fonctionnait bien, alors je l’ai gardée.

Subutex : Duris dit tout

S’il n’était pas mort à la fin du Péril Jeune, Tomasi aurait très bien pu devenir Vernon Subutex, le héros déchu de Virginie Despentes dont Canal + vient d’adapter les (mes) aventures en série. Même tignasse, même sourire carnassier, même charisme, même silhouette de danseur, même visage : celui de Romain Duris, qui renoue au passage avec un genre de personnage, plutôt rock’n’roll, qu’il n’avait plus tellement incarné, depuis. A l’occasion de la sortie de la série en dvd, Duris balance tout…

Ça vous a frappé, vous aussi, la ressemblance entre Tomasi et Subutex ?

Pas à la lecture du scénario, en tout cas. Ce n’est qu’en voyant le premier épisode que j’y ai pensé. Effectivement, il y a quelque chose, mais je ne saurai pas trop dire quoi, exactement. Ce qui est drôle, c’est que le Péril Jeune, à la base, c’était aussi pour la télé.

Vous n’avez pas hésité à vous engager pour une série ?

Si, bien sûr. Mais pas parce que c’était pour la télévision. Je ne fais pas mes choix en fonction du support : je lis des scénarios avec des histoires, des personnages, un metteur en scène… Que ce soit un film, de cinéma, un téléfilm ou une série, finalement, je n’y accorde pas tellement d’importance. Ce qui me tracassait plus, c’était de savoir si on arriverait à être proche de l’authenticité du roman de Virginie Despentes et de son écriture très radicale, extrême et intègre. Les discussions que j’ai eues avec la réalisatrice m’ont rassuré.Le casting et la musique aussi. Il y avait une vraie envie d’être à la hauteur du bouquin.Même si, au bout du compte on en a fait autre chose…

Vous aviez lu le roman ?

Non. Ma sœur me l’avait pourtant donné en me disant que ça ferait un bon personnage pour moi. Mais je ne l’ai lu qu’après avoir reçu le scénario. Je me suis fait embarquer tout de suite. C’est effectivement très cinématographique…

Pourquoi une série plutôt qu’un film ?

L’avantage, c’est la durée. La saison entière dure 4 h 30. Il y a plein de moments qu’on aurait dû couper dans un film et qu’on a pu laisser ou même rajouter dans la série. Je ne me rendais pas compte à quel point c’est précieux pour le personnage. Ça permet de filmer de vrais moments de vie. Du coup, j’ai insisté pour qu’on rajoute des scènes d’errance qui font qu’on se rapproche de l’écriture du roman.

L’intrigue condense celle des deux premiers tomes.Y aura-t-il une deuxième saison ?

Pour l’instant, ce n’est pas prévu. Le 3e tome du roman est plus compliqué à mettre en images. Il faudrait vraiment trouver d’autres ressorts. Ce n’est pas l’envie qui manque, je le ferais volontiers. Mais il faudrait qu’il y ait quelque chose d’évident dans le scénario. Pas que ce soit juste pour faire une suite.

La chute du personnage est vertigineuse. Il devient SDF. Ça a été difficile à tourner ?

Non, pas tant que ça. J’ai du pas mal maigrir, mais ça n’a pas été très difficile.J’aurais plus de mal à beaucoup grossir, je pense. En tout cas, j’hésiterai plus à le faire. Là, je me sentais plutôt bien dans la peau du personnage, avec les cheveux longs et le même pull crasseux tous les jours (rires). En fait, j’ai même insisté pour qu’on fasse durer son chemin de croix. C’est là qu’on retrouve le plus l’esprit du bouquin, je pense.

Le tournage a été long ?

Quatre mois en tout.Trois en ce qui me concerne. Le temps d’un gros film confortable. Sauf que là le rythme était plus soutenu. Mais ça ne me dérange pas, au contraire. J’adore quand c’est speed. Quand le rythme est tenu, il faut faire des choix, prendre des risques. On ne s’endort pas. Finalement, le temps c’est une plaie au cinéma, notamment dans les films d’époque avec des décors des costumes, du maquillage… Il y a beaucoup de temps morts, c’est compliqué pour le jeu. Quand c’est plus speed, je préfère.

La B.O est très rock, vous y avez participé ?

Non, mais c’était une de mes questions par rapport à l’adaptation : est-ce qu’on aurait les droits de toutes ces chansons ? C’était important parce que le personnage est disquaire et disc-jockey.La musique c’est toute sa vie.

Et pour vous ?

J’en écoute tout le temps, mais je suis beaucoup moins branché rock que lui.Plus jeune, j’étais batteur mais on faisait surtout du funk, c’est plus ma musique. Aujourd’hui, je suis abonné à une plateforme de streaming et j’écoute tout ce qui sort.

Le roman joue beaucoup sur la peur du déclassement. C’est quelque chose qui a pu vous tracasser à un moment ?

Je ne ramène pas tout à ma petite personne, mais effectivement l’exclusion, la précarité, ça fait peur, pour soi-même ou pour ses enfants. Vernon Subutex raconte une chute, mais avec une forme d’espoir au bout. Vernon ne se résigne pas à l’individualisme et à la perte de la solidarité.

Avez-vous pensé à ce que vous auriez fait si ça n’avait pas marché pour vous dans le cinéma ?

Je suis arrivé au cinéma par hasard. J’en ai d’ailleurs toujours gardé un sentiment d’imposture. Depuis le début, je me dis que ça peut s’arrêter demain. Je vis toujours avec cette notion-là. Avant de faire du cinéma, je me préparais à faire carrière dans le dessin. J’ai toujours gardé le dessin comme plan B, en me disant que si demain ça ne marchait plus pour moi au cinéma, je ne serai pas sans rien faire. Aujourd’hui, c’est presque devenu un plan A puisque j’ai publié un bouquin et que j’en prépare un autre. J’aimerais bien faire une BD, mais c’est beaucoup de boulot.

Interview : Claire Denis

Claire Denis est venue présenter à Nice son nouveau long métrage High Life .Un film de SF envoûtant et déroutant, avec Robert Pattinson et Juliette Binoche, qui sort enfin en DVD. La cinéaste, qui présidait le jury de la cinéfondation et des courts métrages cette année à Cannes, nous en a raconté les coulisses…

High Life

Le Pitch

Dans un vaisseau spatial, un homme seul (Robert Pattinson) élève un bébé. Il est le seul rescapé d’un groupe de condamnés à mort qui ont accepté de devenir les cobayes d’une mission spatiale en dehors du système solaire, à la recherche de nouvelles sources d’énergie. Une mission de très longue durée au cours de laquelle le médecin du bord (Juliette Binoche) dirigeait une expérience de reproduction dans l’espace…

Ce qu’on en pense

Dans l’espace, personne n’entend crier les bébés… Sauf Robert Pattinson, qui pouponne comme s’il avait fait cela toute sa vie ! C’est le premier effet Kiss Cool du nouveau film de Claire Denis (Trouble Every Day, White Material, Un Beau soleil intérieur). Le second est d’ordre purement esthétique: depuis Tarkovski (Solaris), on ne filme plus la SF comme le fait Claire Denis. Et c’est bien dommage! Devant son objectif, l’espace interstellaire ressemble à une prison dont on ne s’évade pas.Une prison flottante, comme ce vaisseau aux airs de cargo spatial qui dérive dans l’espace infini avec son équipage de condamnés à mort dont la peine a été commuée en mission d’intérêt général: trouver de nouvelles sources d’énergie aux confins de la galaxie.Et, accessoirement, le moyen de perpétuer l’espèce. En «shamane du sperme» (sic), la toubib de l’équipage (Juliette Binoche, toute en extensions capillaires) s’y emploie, entre deux séances en solo dans la « fuckroom » du vaisseau. Vous avez dit bizarre? Le film l’est assurément, selon les standards de l’époque. La preuve: ni les vaisseaux, ni les combinaisons spatiales ne sont blancs. Et on y communie devant la retransmission (en grand différé) d’un match de rugby écossais… C’est 2018, L’Odyssée de l’espèce ! Mais Claire Denis préfère Tarkovski à Kubrick, ce qui se défend. «Avec Solaris et 2001, on peut voyager loin» reconnaît-elle (lire interview ici). Il faudra désormais ajouter High Life dans son paquetage. Il y avait longtemps qu’on n’avait pas plané aussi haut au cinéma. Pas certain d’être redescendu, on recommande le voyage aux âmes aventureuses. Beaucoup s’y ennuieront: 80 000 jours de voyage dans l’espace, sans combats au sabre laser, ni poursuites en vitesse lumière, ça peut paraître long. A moins de se laisser flotter. La chanson générique des Tindersticks (que chante Robert Pattinson) et la lumière jaune d’Olafur Eliasson dans le dernier plan, récompenseront les braves.

Nirvana : Live at the Paramount

En octobre 1991, alors que l’album Nevermind vient de sortir et que MTV matraque « Smells Like Teen Spirit » environ mille fois par jour, Nirvana, encore en trio, attaque la triomphale tournée qui conduira le groupe à la reconnaissance mondiale (et Kurt Cobain à s’enfoncer le nez dans la poudre). Mais pour l’heure, Nirvana est porté par la Grâce et livre à domicile (Seattle) une prestation phénoménale. Les titres sont tout neufs, aucune usure ne se fait sentir, même sur « Teen Spirit » que Cobain finira par détester mais qu’il joue ici comme si sa vie en dépendait. Le concert, que l’on peut aujourd’hui regarder en version superbement restaurée sur Youtube, n’était sorti, à l’époque, qu’en vidéo. Universal a eu la bonne idée de l’éditer en double vinyle pour le Disquaire Day, avec un son nickel, un poster (pas terrible), une reproduction du pass VIP du concert (sympa) et un code de téléchargement. Et pour ne rien gâter la pochette est superbe. Si vous n’achetez qu’un vinyle cette année…

Robin Trower : Coming Closer To The Day

Avec une régularité de métronome, Robin Trower tombe un album tous les deux ans , ce qui amène le compteur à 23 depuis le début de sa carrière solo. Les dernières productions de l’ex-guitariste de Procol Harum, qui vient de fêter ses 74 ans, sont toutes d’excellente qualité: on ne sait donc pas pourquoi, au juste, ce nouvel opus nous fait autant d’effet. Comme à son habitude, Robin l’a enregistré tout seul dans son home studio, jouant de tous les instruments et assurant le chant. La veine est purement blues et le son toujours aussi Hendrixien. Les 12 chansons sont excellentes, impossible d’en extraire une plutôt qu’une autre: le disque s’écoute d’une traite. Difficile évidemment de ne pas penser, au détour d’une intro , d’un riff ou d’un solo, à « Crosstown Traffic« , « Red House » ou quelqu’ autre classique de Jimi Hendrix, mais Trower n’est jamais dans la copie servile, ni dans la démonstration de virtuosité. Il perpétue simplement le son d’Hendrix, avec ses propres chansons, un toucher magique et un très gros feeling. Espérons que la tournée qu’il vient d’entamer aux Etats-Unis pour défendre l’album le mènera jusqu’à nous, un de ces jours comme semble le promettre le titre (interprétation optimiste). On garde un souvenir ému de son concert à Monaco, au bon temps du Moods, où on avait eu l’insigne honneur de pouvoir l’interviewer.