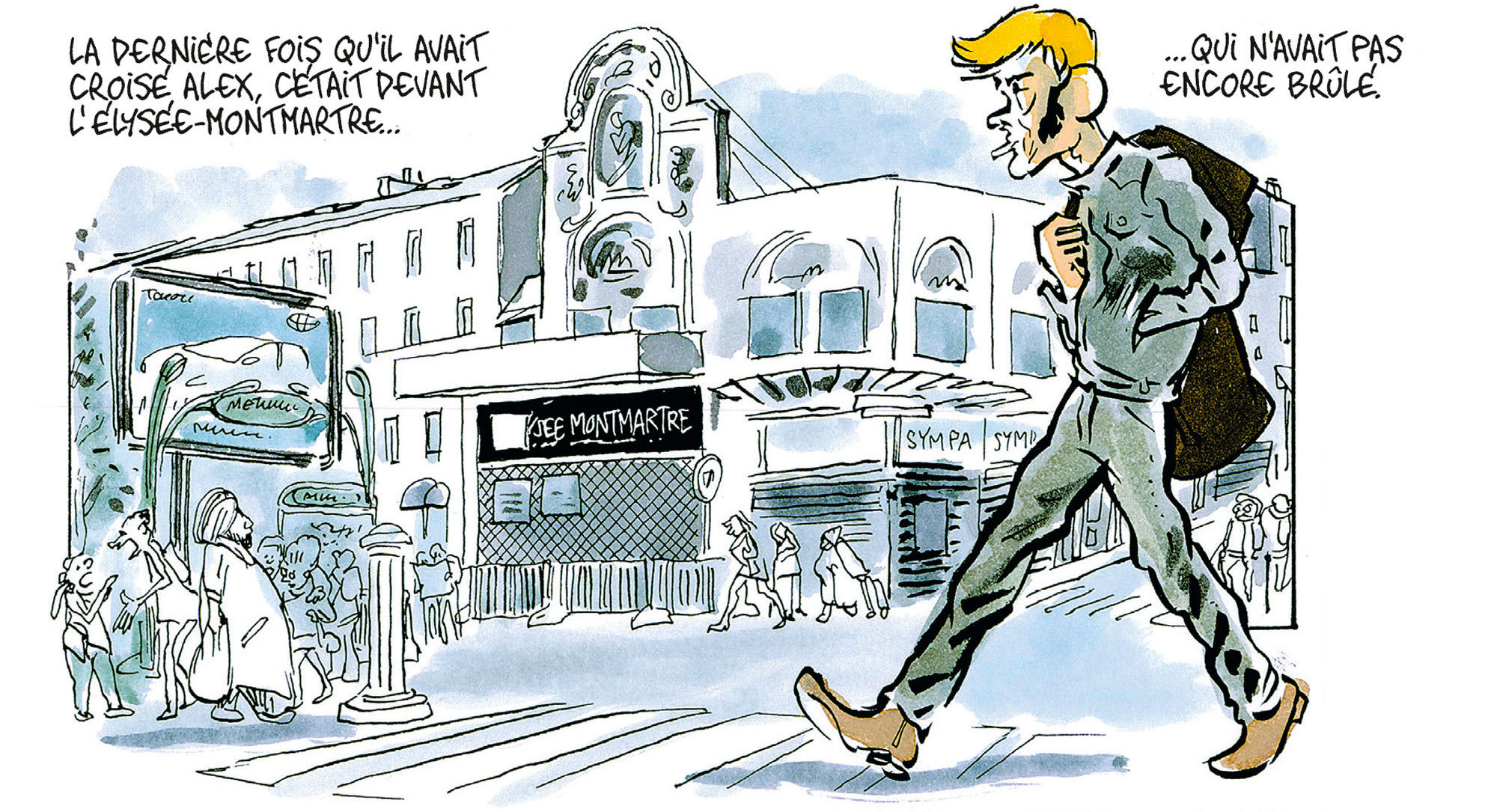

BD : Vernon Subutex

Par Denis Allard

Faire d’un roman un best-seller, même quand on s’appelle Virginie Despentes, relève souvent de la loterie. Mais cela tient parfois à une seule grande idée : être en phase avec son époque. Vernon Subutex en est la parfaite illustration. Il est le récit de l’inexorable descente sociale d’un ex-disquaire et musicien d’un groupe de rock qui, ayant perdu son job puis son appartement, se retrouve subitement à la rue à Paris. De ce passé rock’n roll, va resurgir d’anciennes connaissances dont Alex Bleach qui, avant d’être foudroyé par le succès et la mort, fera de Subutex son légataire universel. Dès lors, Vernon Subutex va devenir le clochard le plus recherché de la capitale. Fort de ce succès public (1,5 million d’exemplaires vendus), critique (« Virginie Despentes touche au sommet de son art », selon Le Magazine Littéraire) et littéraire (prix Anaïs Nin, prix de la Coupole), le roman (trois tomes) a d’abord été adapté en série sur Canal+. De là à décliner l’aventure en bande dessinée, il n’y avait qu’un pas… Habilement franchi. Dans cet univers baroque aux couleurs flashy, le trait de Luz et la plume de Despentes font rejaillir à merveille le parcours chaotique de ce héros urbain malgré lui. Le niveau de couleurs, utilisées en bi, tri et quadrichromie selon les planches, restitue pleinement les personnages hétéroclites qui composent cette histoire et en accentue l’aspect musical et décalé. On éprouve facilement de l’empathie pour le personnage de Vernon Subutex, victime expiatoire des temps modernes mais aussi pour La Hyène, version contemporaine de la chasseuse de primes et reflet antinomique de notre héros. Une Bd passionnante sous bien des aspects qui s’achèvera dans un tome deux à paraître. En attendant, pourquoi pas, une déclinaison de Vernon Subutex en jeu vidéo ? À suivre.

Elvis Costello: Hey Clockface

Par Ph.D

Contrairement à Paul McCartney, avec lequel il a souvent collaboré, Elvis Costello n’a pas fait son disque de confinement tout seul chez lui. Au contraire, il est parti en Islande enregistrer les titres les plus rock et à Paris pour mettre en boite (en deux jours !) neuf titres avec un groupe de jazz. Le résultat pourrait être déséquilibré, mais ce n’est pas le cas. On regrette quand même un peu qu’il n’ait pas choisi d’explorer plus avant la veine rock de l’excellent « No Flag » (voir en vidéo la version française, en duo avec Iggy Pop), mais les ballades sont si bonnes que l’album s’écoute en boucle, comme un disque de Noël. Sorti dans cet ordre chronologique, Hey Clockface trouve exactement sa place entre le nouveau McCartney et le dernier Dylan.

Paul McCartney III

Par Ph.D

Empêché de tourner par la pandémie, Sir Paul n’est pas resté inactif dans son confinement. Comme il l’a déjà fait par deux fois dans le passé (juste après la séparation d’avec les Beatles pour son premier album solo et en 1980 pour McCartney II), il s’est enfermé dans son home studio et a enregistré une douzaine de chansons qui traînaient dans ses tiroirs, en jouant lui même de tous les instruments. Cela donne un nouvel album pochette surprise, qui ressemble aux deux précités : cool, buissonnier, acoustique, baladeur. Simple et bio. Onze chansons qui ne vont pas faire tripper les fans de Jul, mais qui raviront les siens. A 78 ans, l’inspiration est toujours miraculeusement au rendez-vous. Le plaisir de jouer et d’enregistrer est intact et ça s’entend. On se le serait volontiers offert en vinyle, si la pochette n’était pas si moche !

The Dark Pictures Anthology

Par Cédric Coppola

A l’image de Telltale, Supermassive games s’est spécialisé dans les jeux narratifs. Ils ne s’appuient cependant pas sur des licences connues mais développent des univers horrifiques ou inquiétants comme ce fut le cas sur Until Dawn et Hidden agenda. Sorti le jour d’Halloween Little Hope est, après Man of Medan, le second volet de la saga The Dark Pictures Anthology. Il n’est cependant pas question de se retrouver en mer mais de survivre dans une bourgade en plein brouillard où la sorcellerie fait rage. Si les cinq personnages principaux n’échappent pas à certains clichés, l’essentiel n’est pas là. De toute évidence, les développeurs ont souhaité que les gamers s’identifient facilement à eux et frissonnent à quelques reprises… L’aspect technique souffle aussi le chaud et le froid. D’un côté, le moteur graphique est vieillissant, de l’autre l’aspect cinématographique est vraiment poussé. Il y a beaucoup de références et les plans sont dans l’ensemble bien sentis. En tout cas l’atmosphère est là… et Little Hope procure quelques sensations fortes. Point de vue gameplay, la formule est connue. Peut-être un peu trop… On dirige ses héros, découvre des objets, des indices et surtout on effectue des choix qui ont une influence sur leur devenir. Le savoir-faire de Supermassive Games est évident et le rythme est assez soutenu pour qu’on parcoure une ou deux fois l’aventure, si possible en VOST (la version française étant ratée). On sera par contre en droit de préférer Until Dawn, plus abouti sur beaucoup de points. Espérons donc que le troisième volet de cette Anthology prenne plus de risques. Le potentiel s’y prête. (Jeu testé sur PS4 Pro)

Les Tuniques Bleues: Nord & Sud

Par Cédric Coppola

Spécialisé dans les adaptations de Bandes dessinées, Microids s’attaque aux Tuniques Bleues. Une plongée au cœur de la guerre de Sécession en compagnie du sergent Cornélius et du caporal Blutch, toujours prêts quand il faut aller donner une rouste aux sudistes ! Sorti à la fin des années 1980 sur des bécanes comme l’Atari ST, le jeu alors développé par Infogrames, a su séduire les amateurs de stratégie. L’idée étant de choisir un camp puis de déplacer ses protégés sur les Etats-Unis pour conquérir des territoires. De l’autre côté l’adversaire fait de même… et quand les chemins se croisent la guerre éclate. Pour compliquer le tout des Indiens ou un orage menaçant s’invitent à la fête. Dans les faits, la partie action se découpe en trois phases : la guerre où les soldats s’affrontent (à pied, à cheval et derrière un canon), une attaque du train et un assaut du fort ennemi. Si les graphismes ont été modernisés (bien que le rendu soit assez simpliste), ces deux derniers mini jeux ont été entièrement repris en 3D puisqu’on les joue désormais comme un FPS. Sur le papier l’idée n’est pas mauvaise… Pad en main, c’est générique : la jouabilité se limite au strict minimum et l’IA des adversaires laisse à désirer… Si bien que l’on regrette rapidement l’ancienne formule en 2D. Autre bémol, ce qui était valide il y a trente ans ne l’est plus forcément aujourd’hui. On fait donc rapidement le tour du soft. Seules quelques options de difficulté ou le choix de la période du conflit apportent un brin de diversité. Reste le jeu à deux en local, toujours bon à prendre… (Jeu testé sur PS4 Pro)

Mat Rad Dead

Par Cédric Coppola

Connu pour ses titres atypiques, Nis America nous dévoile un nouveau représentant en la matière avec Mad Rad dead, un jeu qui mélange habilement la plateforme et le jeu de rythme dans une ambiance assez démente. Tout commence par un questionnaire assez particulier sur notre rapport à l’être humain pendant qu’un petit rat se fait disséquer sous nos yeux. Mort… il a néanmoins la possibilité de revivre sa dernière journée. Temps qui va lui être utile pour partir se venger de son assassin. Cartoonesque à souhait cette proposition de Nippon Ichi Software happe dès les premiers instants par sa musique entrainante. Le gameplay fait tout le reste. Un bouton sert à faire sautiller le rat en avant, un autre à le faire bondir en hauteur, un troisième à attaquer les ennemis… et chaque action ne se déclenche que si on appuie dans le bon rythme. L’idée étant évidemment de nous faire combiner les différentes actions dans des niveaux au level-design concocté aux petits oignons. Sans être impossible le jeu réserve son lot de challenges. Chaque erreur est immédiatement sanctionnée… Heureusement on ressuscite – presque – à l’endroit de son échec. Par contre, les tableaux sont à parcourir en temps limité, ce qui ajoute une pointe de stress. Frais et rétro, Mad Rat Dead impose donc sa griffe. Une curiosité de choix. (Jeu testé sur PS4 pro)

Richard Burton : Journal intime

Par Ph.D

On se demande bien ce qui a pris si longtemps aux éditeurs français pour traduire et publier le journal intime de Richard Burton ? Paru en 2012 dans la langue d’origine, le livre a connu un grand succès en Angleterre et aux Etats Unis, bien que l’acteur soit mort depuis longtemps déjà (1984). On y découvre un homme plus féru de littérature et de théâtre que de cinéma (dont il parle comme d’un simple « travail »), chroniqueur désabusé de son temps et de ses propres frasques, un portraitiste féroce et plein d’humour et un amant passionné. Au sommet de leur glamour et de leur succès (le journal couvre les périodes 1965-1971), Elisabeth Taylor et lui vivaient une relation passionnelle que deux mariages et une consommation d’alcool gargantuesque n’ont jamais réussi à émousser. Leur train de vie pharaonique et leurs disputes homériques restent légendaires et en ont fait le « couple du siècle ». Mais c’est leur complicité qui transparaît entre les lignes du journal, dont Elisabeth (désignée par un simple E majuscule, quand elle n’est pas affublée de surnoms fantaisistes) prend parfois la main. Les tournages européens du couple et leurs escapades amoureuses sur la Côte d’Azur ou en Italie donnent des pages particulièrement savoureuses et font revivre une époque dorée et insouciante. Lecture recommandée en ces temps de morosité confinée.

Noël: Achetez français !

Ça n’arrive pas tous les ans (loin de là hélas!), mais quelques uns des meilleurs disques de l’année sont le fait d’artistes francophones. Raison de plus pour acheter français à Noël. D’autant que plusieurs proposent des éditions Deluxe assorties de bonus…

Catherine Ringer chante Rita Mitsouko

En septembre 2019, Catherine Ringer remontait sur scène à la Philharmonie de Paris pour interpréter les chansons des Rita Mitsouko dont la réédition remastérisée venait de sortir, inaugurant une tournée qui s’annonçait triomphale. L’épidémie de Covid-19 a obligé la chanteuse et son groupe à l’interrompre prématurément, juste avant un concert très attendu à Monaco. Heureusement, les shows parisiens ont été enregistrés et filmés et le double CD+ DVD qui en a été tiré sort à point pour égayer les fêtes de fin d’année. Petit train pour tout le monde ! (2 CD+DVD Because)

Benjamin Biolay : Grand Prix

Depuis La Superbe (2009) Benjamin Biolay s’est imposé comme le patron de la chanson française. Alors qu’on pouvait penser qu’il venait de publier son chef d’oeuvre, ses disques suivants n’ont fait que hausser le niveau d’un cran à chaque fois. Grand Prix en mérite un: c’est le meilleur disque français de l’année. ! Il ressort le 11 décembre enrichi de cinq nouveaux titres qui ne déparent pas la setlist de la première version. Si vous ne l’avez pas acheté à la sortie, vous avez bien fait d’attendre ! (1 CD Polydor)

Jane Birkin : Oh ! Pardon tu dormais

12 ans après son dernier album de titres inédits, Jane Birkin revient avec un nouvel album dont elle a écrit tous les textes et qu’elle a enregistré avec Etienne Daho. Inspiré d’une pièce de théâtre, écrite il y a plus de 20 ans sur le thème de la rupture, Oh ! Pardon tu dormais permet à Jane d’aborder frontalement des sujets aussi difficiles que la mort de sa fille Kate (« Cigarettes » et « Ces murs épais) », la séparation ou le manque d’amour. Les influences musicales vont de Kurt Weill à Gainsbourg en passant par Daho (forcément), pour un grand disque intime et bouleversant, qui pourrait être la version Jane de Melody Nelson (1 CD Barclay)

Alain Souchon : Ames Fitfties

Avec, en ouverture, deux des meilleures chansons jamais écrites par Alain Souchon (« Ames Fifties » et « Presque ») Ames Fifties était le meilleur album français de 2019. Il ressort enrichi d’une nouvelle chanson « Jaloux du Soleil » co-écrite avec ses fils Pierre Souchon et Ours , et de plusieurs titres enregistrés en live acoustique (2 CD Parlophone)

Ben Mazué : Paradis

Petit à petit, Ben Mazué nous est devenu indispensable. Dans Paradis, le chanteur Niçois chronique la fin de son histoire d’amour avec la mère de ses enfants. L’exil à La Réunion, où la famille s’était installée pour tenter de se ressouder, n’a pas porté les fruits espérés. Retour à la case départ, en solo mais avec un superbe album sous le bras, où ses slams et sa voix délicatement voilée font merveille. Espérons qu’il pourra bientôt venir le jouer à domicile ! (1 CD Columbia)

Thomas Dutronc : Frenchy

Sorti en juin, avec un live stream mémorable depuis l’observatoire de Nice, l’album de reprises jazzy de Thomas Dutronc nous a fait l’été. Il s’offre une extension costaude pour les fêtes : 7 nouveaux titres en duo avec Jane Birkin, Clara Luciani, Etienne Daho, Philippe Katerine, Eddy Mitchell et son père, Jacques, pour une reprise en mode crooners du Petit jardin ( 1 CD Blue Note)

Julien Doré : Aimée

Sorti en septembre, le nouvel album de Julien Doré, intitulé Aimée (le prénom de sa grand mère) et porté par les singles « La Fièvre » et » Nous« , réédite le succès du précédent (&). Poésie, romantisme, second degré… Julien Doré a trouvé la formule qui marche : l’album a été certifié platine en quelques semaines. En attendant la reprise des concerts qu’il donnera très certainement à guichets fermés, le chanteur a lancé une tombola solidaire pour les sinistrés de la Vésubie, où il avait enregistré &. Bon esprit ! (1 CD Columbia)

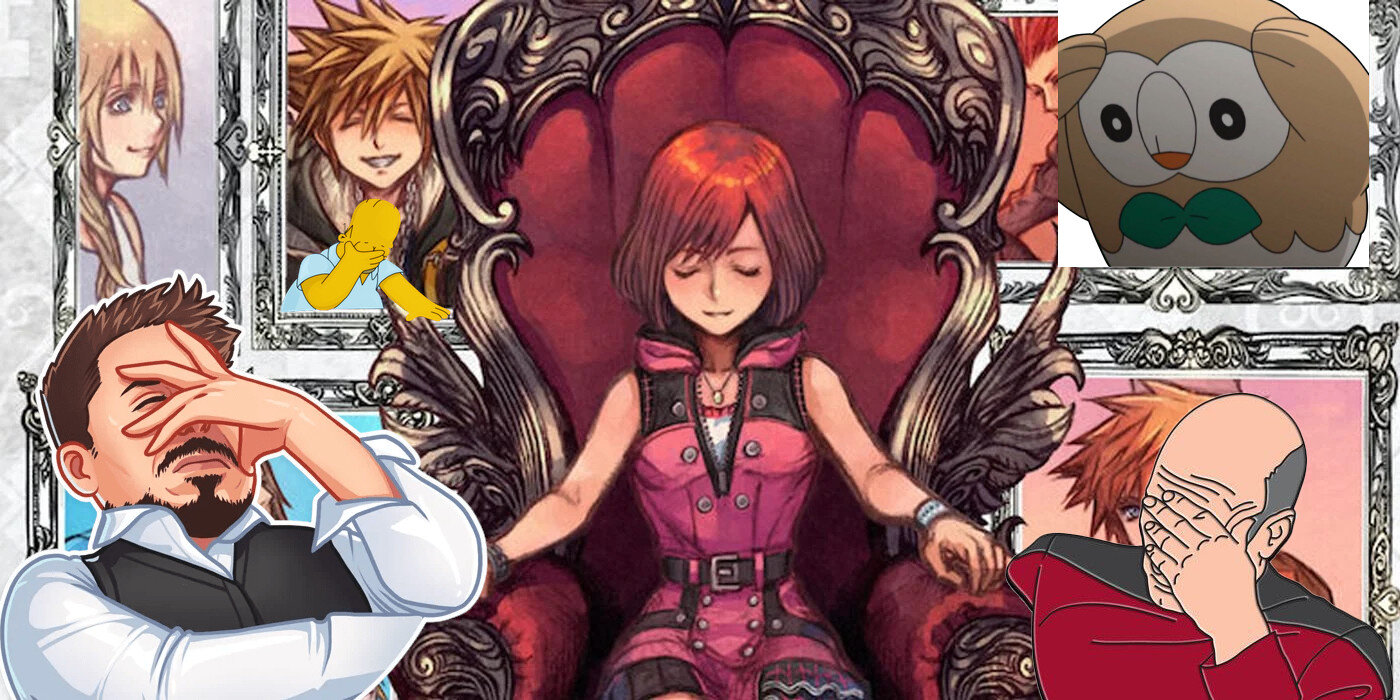

Kingdom Hearts Melody

Par Cédric Coppola

C’est bien connu, les musiques de RPG Japonais font partie des plus appréciées. Ce n’est pas un hasard tant le genre se prête volontiers à des aventures épiques ponctuées de séquences plus douces, à fort impact émotionnel, qu’il convient de magnifier grâce à la B.O. En partant de ce constat, plusieurs éditeurs ont adapté l’ensemble des thèmes d’une série en jeu de rythme. C’est le cas par exemple avec Sega qui a réalisé les Persona Dancing, mais aussi de Square-Enix qui nous avait gratifié en 2012 de l’entrainant Threatrhythm Final Fantasy sur la regrettée Nintendo 3DS. Aujourd’hui voici que ces derniers remettent le couvert avec un Kingdom Hearts : Melody of Memory, lequel possède de solides arguments pour faire craquer les fans. Pour rappel, Kingdom Hearts raconte l’histoire de Sora et de ses amis qui affrontent une puissance maléfique à travers une flopée d’univers Disney. Un des principaux arguments de la saga est de croiser ces mondes et de faire collaborer beaucoup de têtes connues. Aladdin, Hercule, La Petite sirène, Dingo, Donald… La liste est longue et les retrouver est un véritable plaisir.

Pour transporter cette magie dans un titre musical, l’idée toute simple consiste à faire avancer en 3D Sora et deux de ses amis, sur une partition sur laquelle arrivent différents ennemis. Certains alliés sont imposés en fonction du décor, mais créer ses propres variantes est aussi possible. Une fois lancé, on ne se préoccupe pas des déplacements mais uniquement des coups, en n’oubliant pas de faire sauter le petit héros quand un obstacle vient lui barrer la route. C’est simple à comprendre, mais difficile à maîtriser surtout lorsqu’on monte le curseur de difficulté. Il faut en effet être dans le rythme et composer avec des adversaires qui peuvent arriver à plusieurs. De quoi laisser une belle marge de progression. Petit détail à prendre en compte : les mélodies ne sont pas celles des films de Disney, mais bien de Kingdom Hearts. Elles sont toujours appropriées avec l’atmosphère mais il ne faut pas s’attendre à jouer en écoutant des refrains très connus. Cette donnée prise en compte, on peut se lancer dans l’aventure qui nous fait revivre le périple, en n’oubliant pas d’insérer quelques cinématiques. Montée de niveaux, score à battre, défis à accomplir… C’est extrêmement complet et avec 150 morceaux il y a vraiment de quoi s’amuser. Pour ceux qui en voudraient plus, des modes libres, duel (contre l’IA ou un autre joueur) et coopération sont aussi au programme… De quoi se perfectionner en espérant collecter plus de 800 cartes autour de l’univers. (Jeu testé sur PS4 Pro)

Pink Floyd: DSOT Deluxe

En 1987, après le départ de Roger Waters et avant celui de Richard Wright, Pink Floyd enregistre A Momentary Lapse Of Reason sous l’impulsion de David Gilmour. L’album connaît un tel succès qu’une tournée débute quelques jours à peine après sa sortie. Elle durera deux ans et réunira 4 millions de fans, venus voir et écouter le groupe dans un show best of plus grandiose que jamais. Filmé et enregistré par Wayne Isham au Nassau Coliseum de Long Island en août 1988, Delicate Sound of Thunder, le live paru dans la foulée, est resté légendaire. Mais les images avaient vieilli et la setlist était incomplète. L’édition 2020 de l’album propose une version restaurée du concert à partir des 100 bobines de négatifs 35 mm originaux et des bandes audio remixées en surround 5.1, avec 8 ou 9 titres supplémentaires selon les versions (2 CD, DVD-BR, 4 CD ou triple vinyle). En cette période de disette de concerts, revoir un show de cette envergure, avec cette qualité de son et d’image, est une expérience qui rappelle le monde d’avant et laisse espérer en celui d’après.

Football Manager 2021

Par Cédric Coppola

En marge de FIFA et de PES, Football Manager s’est imposé comme une référence incontournable pour tous les amateurs de ballon rond. Ici, pas question cependant de diriger des millionnaires en short sur la pelouse… Non l’idée est de nous inviter à prendre part à toutes les décisions autour du carré vert, avec pour seul objectif de faire grandir son club et de le mener jusqu’au sommet. Au fil du temps, la franchise a atteint un tel niveau qu’il est difficile pour les développeurs d’enrichir chaque année leur bébé. Il y a bien entendu la mise à jour des effectifs, mais cela est insuffisant pour contenter les fans et séduire des nouveaux venus, qui seront désarçonnés lors des premières heures en raison de la multitude de choses à gérer via des tableaux « Excel » ultra fournis. Pour faire évoluer la franchise dans le bon sens, les développeurs avaient introduits il y a deux ans un onglet dans le menu pour mieux définir ses objectifs et avoir une politique cohérente, axée sur le développement des jeunes. L’an dernier, il était surtout question de revoir l’ergonomie en repensant l’interface, qui est désormais plus claire ou de mieux définir ses tactiques lors des avant matchs et l’introduction de petites subtilités, comme les consignes à donner à ses protégés lors des phases sans ballon. Quid donc de cet opus 2021, qui comme de coutume se présente aussi bien en version Touch (format allégé) que complète pour les puristes ?

Que l’on se rassure, des nouveautés sont bien présentes. Pas de révolution certes, mais des ajustements. Un des plus notable est la refonte du système des conférences de presse qui sont moins schématiques. Les journalistes n’hésitent pas également à venir vous poser quelques questions en cours de match. De la même façon, les discours adressés aux joueurs ou à son staff sont plus variés. On apprécie aussi les réunions lors du mercato pour cibler les postes souhaités. Autant de petits « plus » qui renforcent l’immersion à défaut d’avoir un impact considérable sur les performances, sauf peut-être à haut niveau. Last but not least, le moteur graphique a subi quelques modifications au sujet des lumières et des animations. On remarque en effet un léger mieux, mais le rendu reste sommaire, loin toujours de celui de FIFA. On peut néanmoins suivre le cours des matchs de façon claire. Là est l’essentiel. Pour le reste Football Manager est fidèle à lui-même. C’est-à-dire incontournable pour les managers virtuels. On passe des heures à définir un code de conduite, à papoter avec ses adjoints, à repérer les futures pépites… On négocie les objectifs à remplir pour satisfaire la direction (il ne s’agit pas seulement de gagner mais aussi, par exemple pour l’OM, de pratiquer un football offensif), gère son budget… et on étudie scrupuleusement ses futurs adversaires. En toute logique les effectifs sont mis à jour et collent avec la réalité. Seul le Covid avec ses reports de matchs et ses stades vides manque à l’appel ! Celui-ci étant timidement présent avec des budgets de départ amoindris et un calendrier plus serré en début de saison. L’envie donc, d’un retour à la normale. (Jeu testé sur PC)

WWE 2K Battlegrounds

Par Cédric Coppola

Suite à une version de son traditionnel WWE en demi-teinte, 2K a décidé de ne pas sortir cette année une nouvelle mouture de son célèbre jeu de catch, probablement pour se concentrer sur la future version PS5 / Xbox Series X… Mais qu’à cela ne tienne, l’éditeur propose WWE 2K Battlegrounds, un titre qui gagne en fun ce qu’il perd en réalisme. Mais si on était gagnant au change ? Il ne suffit que d’une minute pour constater à quel point le bébé de Saber Interactive se prend facilement en main. On cogne, on fait des choppes, monte sur les cordes, déclenche différents coups spéciaux avec une facilité déconcertante. Sans être un monstre de technicité 2K Battlegrounds dispose d’un véritable fond de jeu. En maîtriser toutes les subtilités demande donc une certaine expérience. Dans sa volonté d’être une sorte de Nba Jam du catch (depuis Nba Playgrounds, également édité par 2K a pris la relève), le jeu assume son esprit Arcade. Le look cartoon est approprié avec des mimiques des superstars (hommes et femmes) réussies et des poings qui s’enflamment à la moindre occasion. On sent aussi l’impact des coups portés. La preuve d’un titre nerveux à l’allure de parfait défouloir. Surtout lorsqu’on y joue à plusieurs. Les modes de jeux sont nombreux. La carrière, racontée par Bande dessinée mérite le détour, et toutes les variantes de combats : 1 vs 1, 2 vs 2, s’échapper d’un ring grillagé en ramassant des objets, des tournois, la traditionnelle mélée ou le dernier en lice remporte la mise… Il y a largement de quoi s’amuser. Tout le symbole d’un titre qui, à l’image du Catch, ne se prend pas au sérieux mais fait parler les muscles au moment opportun. Sympa ! (Jeu testé sur PS4 Pro)

Ghostrunner

Par Cédric Coppola

Une vue FPS, une atmosphère futuriste, un héros charismatique armé d’un sabre, des ennemis munis de flingues… Difficile à première vue de définir ce Ghostrunner. Titre impitoyable mais extrêmement prenant, il met les réflexes à l’épreuve et envoûte autant par son style que par sa musique électro, tout simplement sublime. Premier constat : le titre édité par All In Games et 505 Games est difficile. Il emprunte, en effet, pas mal d’éléments au Die and retry. En résumé on avance, on meurt, on retient de son erreur et on essaie de ne pas la rééditer. Plus facile à dire qu’à faire, tant il faut agir vite, très vite tout en veillant à ne pas se précipiter. La moindre erreur d’appréciation ou la moindre balle et hop, retour au dernier checkpoint. Et si vous éteignez la console en plein milieu d’un niveau, il faudra le recommencer au lancement. Passé ce premier contact douloureux, le jeu est extrêmement fun.

Dès l’introduction où un mystérieux personnage (l’Architecte) nous demande de le délivrer d’une prison, on découvre une tonne de possibilités. Notre héros peut courir sur des murs, sauter, se propulser sur une courte distance et surtout planer dans les airs en ralentissant le temps quelques secondes pour esquiver une attaque et faire parler sa lame. Quant au grappin, il permet de défier les lois de la gravité. Plus tard des compétences se rajoutent à ce large panel qu’il est nécessaire de maîtriser pour venir à bout du périple. Si Ghostrunner multiplie les séquences de plateforme et d’action, il a la bonne idée de ne pas se limiter à une progression en couloirs. Au contraire, la plupart des joutes se font en arènes semi-ouvertes, différentes approches sont possibles pour essayer de surprendre les ennemis. En plus de doper la durée de vie en misant sur la rejouabilité (comptez une grosse dizaine d’heures pour le premier run), une bonne connaissance de l’environnement permet de se sortir de quelques traquenards. De quoi ravir donc tous les amateurs du genre ainsi que les fans de culture Cyberpunk ! (Jeu testé sur PS4 pro)

Ron Wood : Somebody…

« Il y a quelqu’un la haut qui doit m’aimer » : Ron Wood explique ainsi la bonne fortune qui lui a valu de devenir un Rolling Stones (après avoir joué avec les Faces, Rod Stewart et Jeff Beck, excusez du peu), de réchapper à un cancer des poumons et à diverses addictions. Doté d’un solide tempérament artistique (il peint aussi), mais instrumentiste limité (à ses débuts avec les Rolling Stones, la comparaison d’avec Mick Taylor qu’il remplaçait a fait hurler nombre de fans), le guitariste à la tête de hibou pouvait difficilement espérer faire pareille carrière. Son tempérament amical et enjoué a sans doute beaucoup fait pour lui attirer les bonnes grâces (et les conserver) de personnages aussi ombrageux que Mick Jagger ou Jeff Beck. C’est ce qui transparaît dans ce sympathique portrait filmé signé Mike Figgis, où ses anciens et actuels camarades se répandent en compliments et anecdotes et où on le découvre filmé dans son atelier de peintre. En bonus, quelques extraits du concert hommage à Chuck Berry donné l’an dernier au Tivoli Theatre de Wimborne, avec Imelda May.

Playstation 5

Par Cédric Coppola

La nouvelle a de quoi ravir tous les gamers : La Playstation 5, nom de code PS5 débarque sur notre ce jeudi 19 novembre, bravant tous les aléas causés par le reconfinement. Un monstre de puissance qui a rencontré un succès fracassant puisque tout le stock de précommandes a été vidé en quelques minutes sur l’ensemble des sites marchands. Un raz de marée prévisible et comparable à celui du modèle précédent sorti fin 2013. Pour ceux qui n’ont pas réussi à l’obtenir, un mince espoir existe le jour J avec un reassort prévu en e-commerce. Inutile par contre de la chercher dans le commerce pour se l’offrir à Noël… La prochaine livraison ne devrait avoir qu’à la fin de l’hiver ou au début du printemps… Lors de ce lancement, Sony a mis en vente non pas un mais deux modèles. Ainsi la version Standard (tarifée à 499 euros) intègre un Blu-Ray, indispensable pour regarder sa collection de films ou acheter les jeux en magasin. Pour 100 euros de moins, le modèle « Digital » ne permet de stocker que du contenu en dématérialisé. La fiche technique est, par contre, identique. Toutes deux embarquent un processeur AMD Ryzen de 3e génération avec 8 cœurs cadencés à 3,5Ghz, un GPU Graphique de 10,3 Teraflops et 16 Go de mémoire vive. On est certes en deçà des PC dernier cri, mais le prix est beaucoup plus contenu et l’utilisation purement multimédia permet aux jeux d’être pleinement optimisés. Le disque dur en format SSD est l’une des nouveautés majeures. Ce format permet des transferts de données très rapides et donc de réduire drastiquement les temps de chargement ou la mise en route de la console. Point noir à prendre en ligne de compte : les grosses productions sont gourmandes (145 Go pour Call of Duty) et les mises à jour nombreuses. Conséquence, il est probable que la totalité des 825 Go (moins de 700 sont effectifs, en raison du logiciel système) soit remplie d’ici quelques mois. Il faudra alors jongler en installant et désinstallant certaines applications ou attendre une mise à jour permettant l’utilisation d’un périphérique de stockage externe. Niveau audio, la PS5 frappe fort grâce à un moteur qui permet une spatialisation du son en 3D. Une fonction limitée pour le moment à l’utilisation sur casque, mais qui renforce l’immersion.

Question design, la PS5 Standard est beaucoup plus volumineuse que ses consœurs. Pensée pour être positionnée à la verticale (mais ce n’est pas une obligation), elle atteint près de 40cm en hauteur (sur 26 de profondeur et 10 de largeur) pour un poids de 4,5 kilos. C’est imposant et avec son design futuriste, elle ne passe pas inaperçue. Ce choix n’est cependant pas uniquement esthétique, car il permet une meilleure ventilation ainsi que de limiter la surchauffe. Elle est aussi parfaitement silencieuse, ce qui tranche avec le bruit d’aspirateur que pouvait faire la PS4. A confirmer sur la durée cependant…. Accessoire crucial, la manette, baptisée Dualsense est une évolution notable de la Dualshock 4. Elle dispose d’une meilleure batterie, dose mieux les vibrations et les boutons gâchettes imposent plus ou moins de résistance selon les situations rencontrées. Fournie dans le bundle, la démo Astro’s Playroom met en avant toutes ces fonctionnalités de fort belle manière. Mais venons-en à l’essentiel : les jeux. L’idée est de s’appuyer sur un large catalogue où l’on retrouve des licences très populaires. Les nouvelles aventures de Kratos dans God of War ou le second épisode de la saga Horizon ont par exemple été annoncés. Mais lors du lancement, deux titres ont retenu notre attention. A savoir Spiderman Miles Morales, qui met à l’honneur l’homme araignée dans un Manhattan enneigé et le remake de Demon’s souls, où l’on dirige un spectre en quête de vengeance. Des tours de force technique qui ont déjà de quoi occuper des dizaines d’heures… Enfin, impossible de ne pas aborder la question de la rétrocompatibilité (le fait de pouvoir faire tourner des logiciels achetés sur les anciennes bécanes). Une fonction logiquement très appréciée. Et bonne nouvelle, la grande majorité des titres PS4 fonctionne sur PS5, dans les meilleures conditions. Une bonne occasion de (re)faire certains classiques !